Tags

En las últimas jornadas hemos presenciado eventos monstruosos en el sentido de “excesivamente grandes o extraordinarios en cualquier línea”. La palabra “monstruo” procede del latín “monstrum” y a su vez del verbo monere, que significa “advertir, avisar”. En la Antigüedad la aparición de algo extraordinario que no siguiera las leyes de la naturaleza era interpretado como un aviso o advertencia de los dioses.

El monstruo emparenta con la bestia, situada en los márgenes de lo que es humano o animal pero dentro del perímetro de la vida o, al menos, del imaginario y proyección que hacemos de ella. Los monstruos rompen el orden natural y cuestionan todo aquello que se considera “normal”. Nacen de un imaginario colectivo a partir de una diferencia, casi siempre corporal, que se hace evidente. Provocan fascinación, admiración, pero a la vez odio y rechazo. La construcción de una línea que separe lo normal de lo patológico ha acompañado siempre a la humanidad. Lo normal se asocia a la estadística mientras que lo patológico va más unido a la biología.

Los monstruos son una interpretación simbólica, una explicación fácil de recordar, que se va convirtiendo en parte del acervo cultural. En épocas de grandes cambios, de rupturas de paradigmas y modelos consolidados, la razón tiende a suspenderse y de su sueño aparecen monstruos. Hay momentos a lo largo de la historia propicios al monstruo. Los milenarismos y decadentismos, los cierres de los grandes ciclos de las civilizaciones, con su evidencia de punto término de lo consolidado, de lo sabido y de las maneras de aprender y a la vez las expectativas y terrores a lo desconocido por venir. Ese ambiente general de ruina, de demolición y abandono de lo pasado, de incertidumbres, de nuevos cánones y de acumulación súbita de novedades parcialmente interpretadas, hace posible al monstruo. En el salto de conocimiento, descubiertas náuticas, geográficas y sociales al contacto con territorios y otros espacios de la humanidad en el Renacimiento; en el Siglo de las Luces; en el período entre siglos XIX y XX, o en la globalización de la era digital: al calor de tanto cambio y subversión se vislumbran numerosos monstruos en el horizonte.

La mitología está repleta de criaturas a caballo entre lo humano y lo monstruoso, no solo por su comportamiento, sino también por su apariencia física. Suelen combinar características de criaturas existentes e imaginarias y se enfrentan tanto a dioses como a héroes.

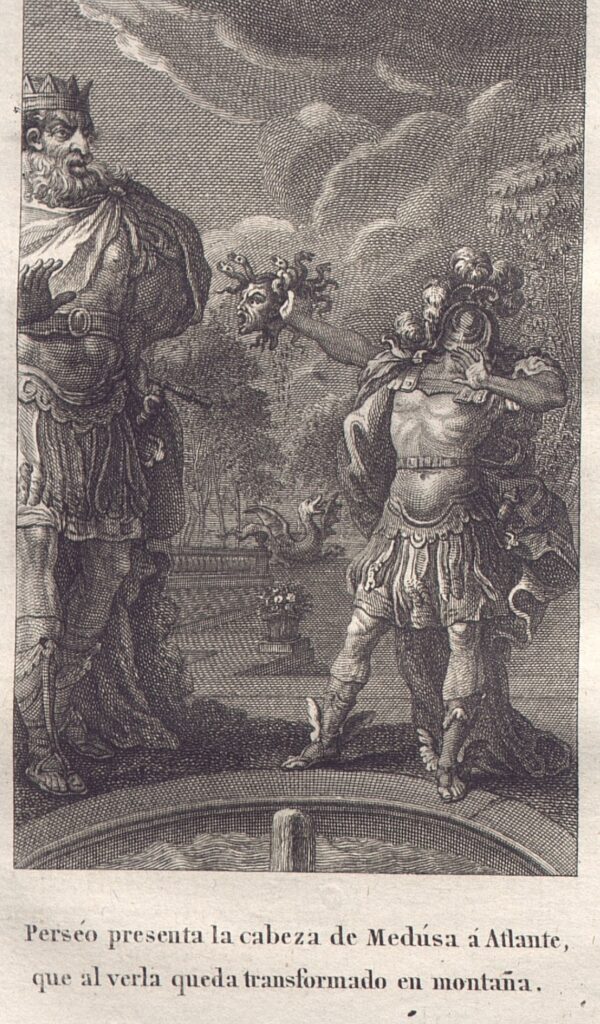

-Medusa

Un buen ejemplo es Medusa, un monstruo femenino del inframundo que convierte en piedra a todo aquel que la mire fijamente a los ojos. Según cuenta el mito, Medusa fue violada por Poseidón y, enfurecida, Atenea transformó su hermoso cabello en serpientes. Fue decapitada por Perseo, que utilizó después su cabeza como arma.

–El polifemo

Polifemo, hijo de Poseidón, es el más famoso de los cíclopes, miembros de una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente. Esta fábula de Góngora es un poema épico que transcurre en Sicilia, donde vive Polifemo, que está enamorado de la ninfa Galatea, la narradora de la obra. En el grabado se ve cómo Polifemo sube a una roca con una flauta para enamorar a Galatea, pero ella está enamorada de un pastor.

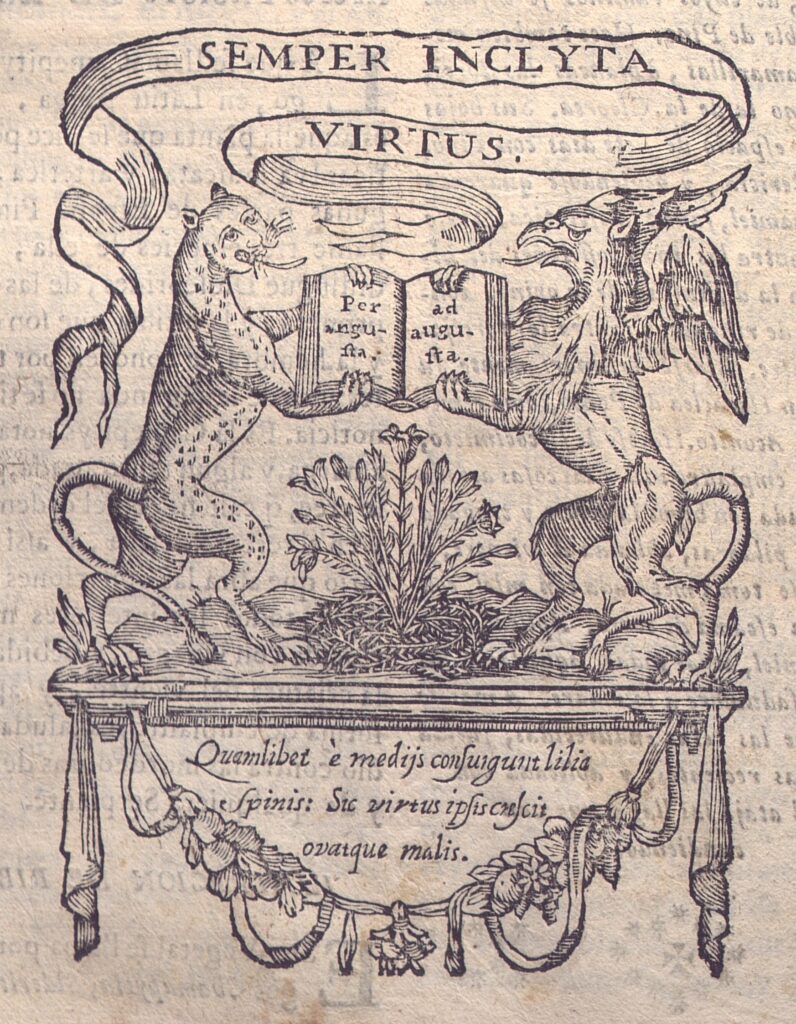

– El grifo

El grifo es un animal mitológico con parte superior de águila y parte inferior de un león, con pelaje, patas musculosas y cola larga. Suele ser interpretado como una bestia benigna (tira del carro en la Divina Comedia de Dante), incluso una representación de Jesús, aunque también se ha usado como imagen de todo lo contrario

En este emblema sostiene entre sus manos la parte “ad augusta” del lema “Per angusta ad augusta” algo así como “hacia el triunfo desde lo dificultoso” o, de forma más literal “desde caminos estrechos hacia las alturas”.

Como curiosidad, el uso extendido de este animal en fuentes y surtidores de las calles de Roma, hizo que la gente acabara utilizando la palabra grifo como sinónimo de fuente o surtidor.

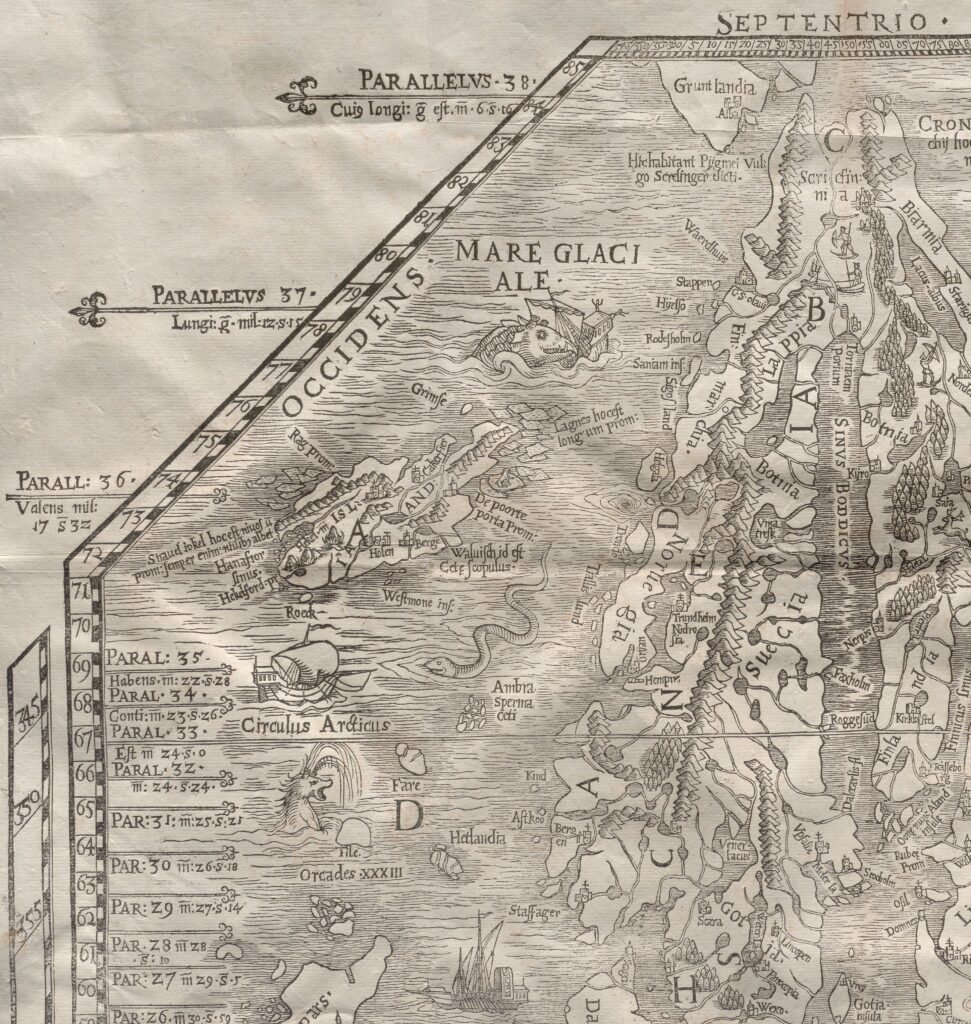

Una de las utilidades de los monstruos además de ilustrar los relatos de los marineros, era prevenir frente a los posibles peligros que acechaban en aguas o territorios desconocidos. De esta manera encontramos monstruos marinos, dragones, serpientes, caníbales, y otras figuras monstruosas en mapas, atlas y globos terráqueos. Como los de esta «Historia Olai Magni Gothi...de gentium Septentrionalium«. Su autor realmente pensaba que los monstruos que incluyó existían y que representaban un peligro para los marineros.

Ulyssis Aldrovandi, médico nacido en Bolonia en 1522 publicó Monstrorum historia (1642), obra en la que recopila numerosas deformaciones anatómicas, monstruos, criaturas mitológicas, plantas aberrantes o cuerpos celestes. Las numerosas xilografías que lo ilustran tienen un gran interés simbólico. Aquí podemos ver un ser compuesto por cabeza humana y cuerpo de cerdo.

Bononiae: typis Nicolai Tebaldini: impensis Marci Antonij Bemiae, 1642

Los monstruos han sido utilizados como símbolos de nuestros miedos más profundos, como manifestaciones de lo que no entendemos o como metáforas de las partes oscuras de la naturaleza humana. Son pues, una invitación a reflexionar sobre lo que significa ser humano. Los libros, como vehículos para explorar esas profundidades, se convierten en puertas abiertas a la comprensión, la empatía y, en definitiva, a la aceptación de todo lo que nos hace humanos.