La ceguera ha sido utilizada de forma metafórica a lo largo de la historia para representar castigos divinos (como el caso de Sansón), falta de cualidades o perspectiva, pero también otras formas de visión. Podemos encontrarla en el mismo mito de la caverna de Platón (donde simboliza ignorancia y oscuridad) y en Edipo Rey, cuando el protagonista se arranca los ojos como autocastigo al descubrir que ha matado a su propio padre. En simbología religiosa también se ha usado como rasgo de humildad, es el caso de Santa Lucía, que aún cuando le extrajeron los ojos, no perdió la visión. Saramago la utilizó en su ensayo como metáfora del colapso social y, dentro de la literatura picaresca, uno de los amos del Lazarillo de Tormes es ciego.

En la propia Fachada de la Universidad de Valladolid, representativa del Barroco civil castellano, encontramos a la Sabiduría materializada en la escultura de una mujer que sostiene un libro en la mano mientras pisa a un niño que tiene los ojos vendados como símbolo de la ignorancia pueril.

También se ha utilizado la ceguera como metáfora de ecuanimidad, es el caso de la Justicia, que en el siglo XV comenzó a representarse con una venda en los ojos como imagen de la imparcialidad.

Se considera que Homero fue un poeta ciego y ha sido representado en muchas ocasiones acompañado de un lazarillo y portando una lira, pero no se sabe a ciencia cierta si era así (ni siquiera si existió). Esa ceguera física, real o no, sería un acicate para entrenar la memoria y es toda una paradoja que contrasta con la visión interna y la capacidad visionaria.

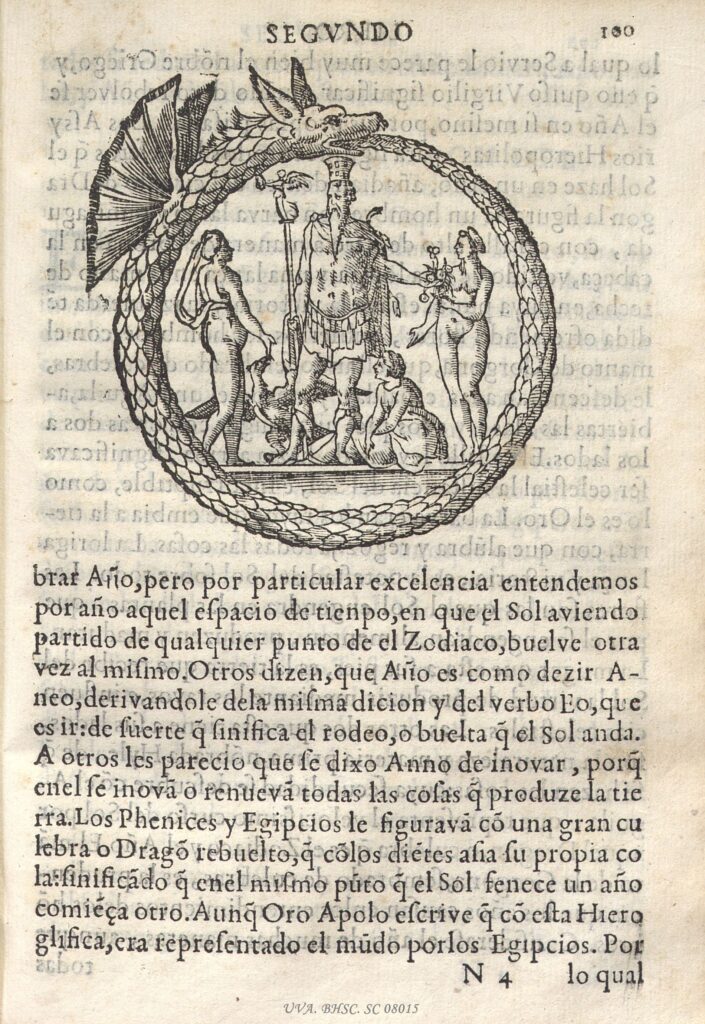

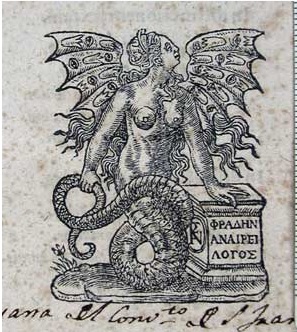

Tiresias, el adivino griego más conocido, también eran ciego. Perdió la vista pero adquirió una visión avanzada, el poder de la adivinación. La cultura griega y su uso de las metáforas constituye un esfuerzo por ir siempre más allá de lo visible.

Cuenta la leyenda que Demócrito, el filósofo griego contemporáneo de Sócrates, se arrancó los ojos para poder meditar mejor, para no ser perturbado por la visión.

Son muchos los escritores ciegos que han demostrado que la literatura es una forma de ver el mundo sin necesidad de ojos.

James Joyce padeció una disminución de la visión, debido a que que sufría síndrome de Reiter, aunque algunos estudios recientes señalan que la causa de su ceguera podría haber sido la sífilis que padeció.

Luis de Camões, autor del poema épico Os Lusíadas, que narra las hazañas de los navegantes portugueses, perdió un ojo tras incorporarse al ejército y luchar en Ceuta. Son curiosos los grabados que le representan con un ojo cerrado, indicando que había perdido la visión del mismo.

John Milton, autor de El paraíso perdido, quedó completamente ciego antes de escribir su obra maestra, que tuvo que dictar a sus asistentes.

Otro caso notable es el de Helen Keller, la primera persona sordociega que consiguió licenciarse en la Universidad (en Harvard), y que ejerció de activista y escritora. En sus ensayos y autobiografía destacó el poder del lenguaje y la educación en la vida de las personas con discapacidades.

Probablemente es Borges el escritor ciego más conocido. En su discurso sobre “La ceguera” se refirió a la suya como una ceguera modesta porque era total de un ojo y parcial del otro, lo que le permitía vislumbrar algún color. Describió la ceguera como una forma de introspección: «La ceguera no ha sido para mí una desdicha total, no se la debe ver de un modo patético. Debe verse como un modo de vida: es uno de los estilos de vida de los hombres». En el poema de los dones dice:

De esta ciudad de libros hizo dueños

a unos ojos sin luz, que sólo pueden

leer en las bibliotecas de los sueños

los insensatos párrafos que ceden

las albas a su afán.

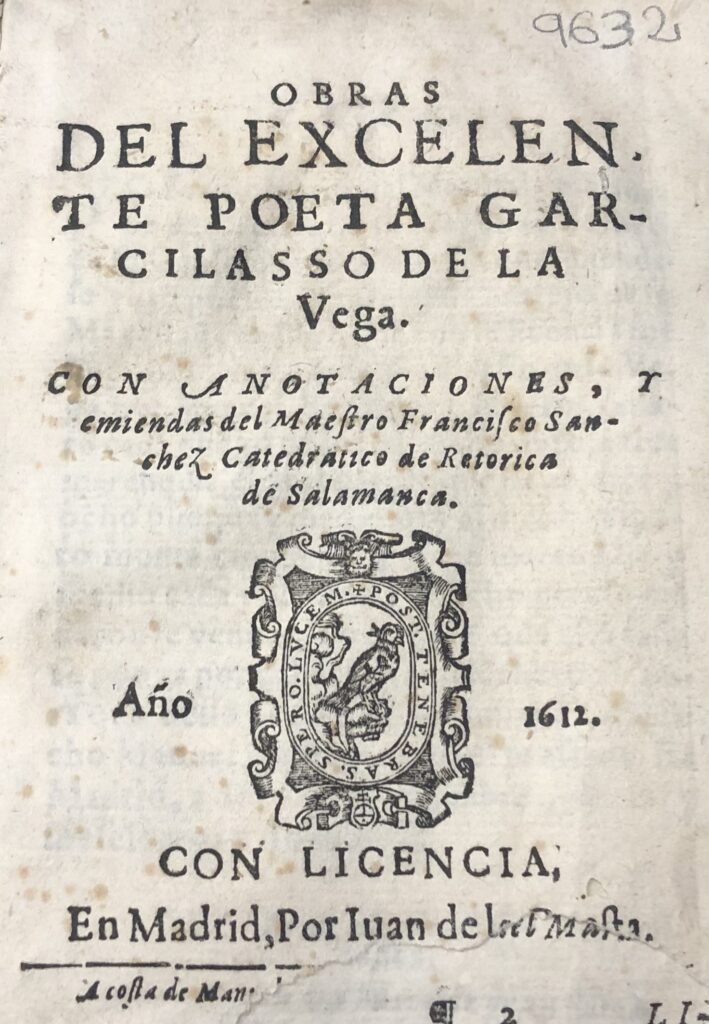

Parece que el personaje de Jorge de Burgos, antiguo bibliotecario de la abadía en «El nombre de la Rosa» de Umberto Eco, sería un homenaje a Borges. Nos da la pista su ceguera pero también su hispanidad, que fue elegida por ser España la cuna de los «Beatos». El personaje cita repetidas veces el Apocalipsis, y fue el encargado de llevar a la abadía varias reproducciones del Beato desde España.

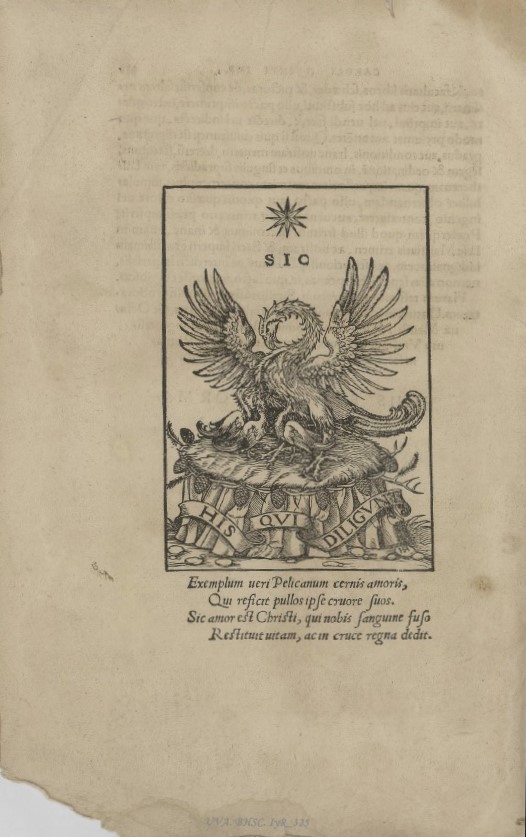

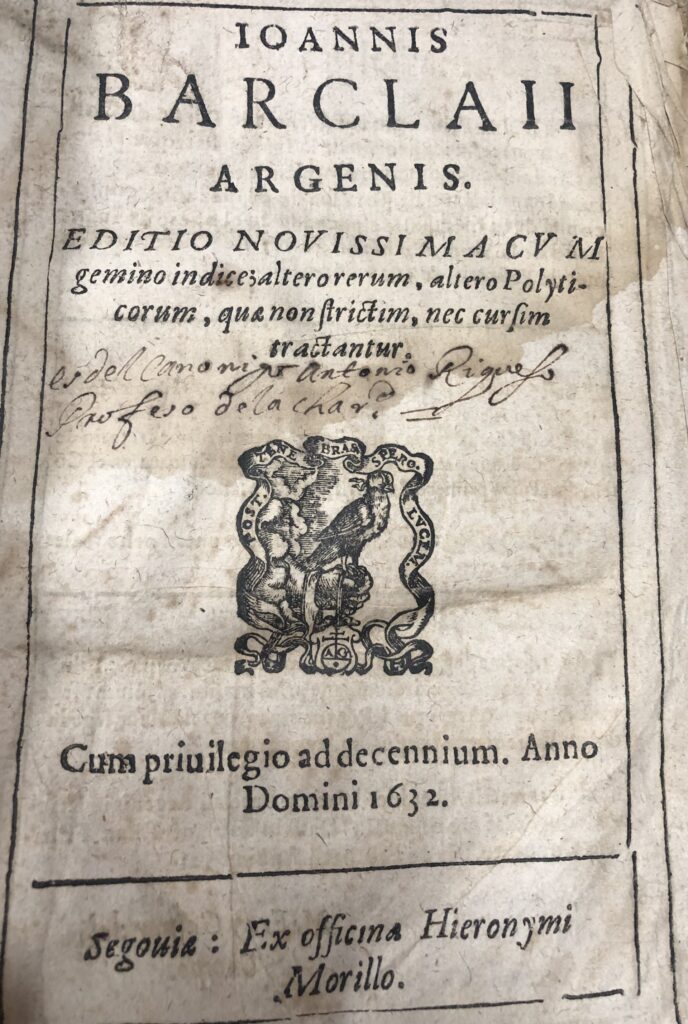

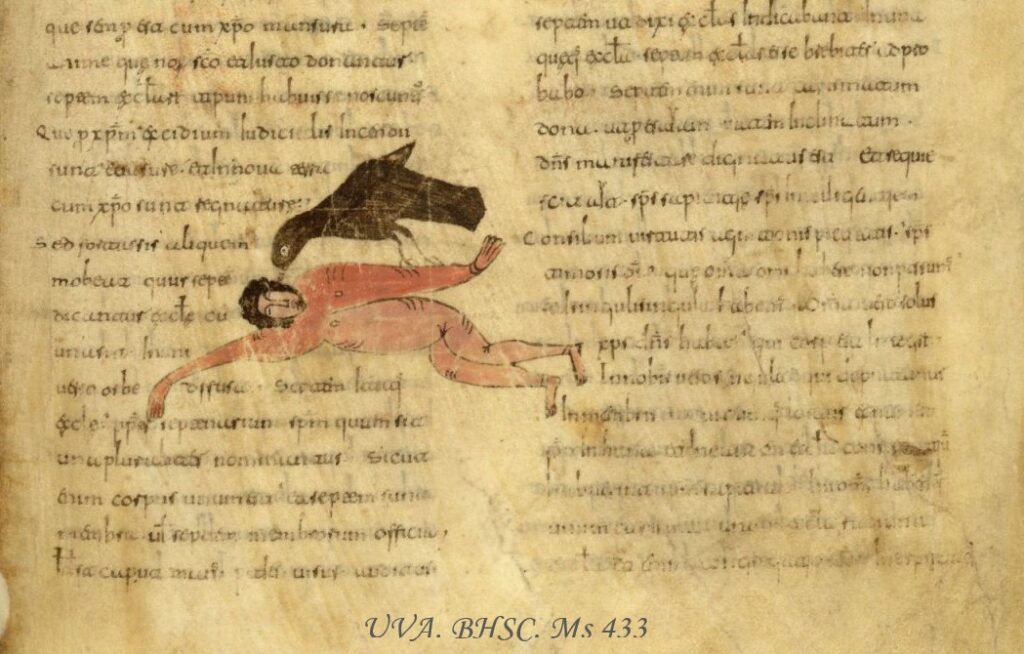

En el propio «Beato de Valcavado» aparece una miniatura intercalada en el texto de un cuervo devorando el ojo a un ahogado. Se trataría del primer explorador que envió Noé antes de la paloma.

Dice Derrida en “Memorias de ciego” que el ciego puede ser un vidente, que tiene en ocasiones vocación de visionario. En esta obra, que en principio iba a ser el catálogo de la exposición “Memorias de ciego. Del autorretrato y otras ruinas” que él mismo comisarió para el Louvre, se pregunta si la ceguera es una posibilidad para otro tipo de visión, para aquello que los videntes no pueden ver, para lo que estarían también ciegos.

Para Platón la “doxa”, que podemos asimilar a una forma de ceguera, suponía un conocimiento engañoso forjado a través de los sentidos, una repetición automática de viejas opiniones. Parménides también utilizó este concepto para distinguir la vía de la verdad de la de esta doxa u opinión personal. Parménides no puede estar más de actualidad en su tesis, pues la época de las fake news se presta a muchos debates en los que se opina sobre temas y conceptos de los que se tiene un falso, superficial o adulterado conocimiento. Las redes sociales son caldo de cultivo para la opinión rápida, el discurso básico sin profundidad, el blanco y negro sin matices y proponen en ocasiones simplicidades peligrosas, porque la realidad acostumbra a ser compleja, caleidoscópica y subjetiva. Las explicaciones simplistas encajan en la inmediatez de los discursos del marketing pero no en las mentes críticas.

Cuántas veces como bibliotecarias no hemos dado con algún usuario que, cegado (metafóricamente hablando) pide una obra muy concreta pero, tras indagar por qué y para qué la quiere, le reconducimos y ofrecemos una alternativa que se ajusta más a sus necesidades. Sería esta una ceguera fácilmente remediable si encontramos un profesional especializado y si este, a su vez, sabe hacer las preguntas adecuadas.

La cantidad de información a la que nos exponemos diariamente resulta abrumadora, puede causar ceguera y, sumada al potencial de la Inteligencia Artificial, que es capaz de realizar búsquedas en inmensos océanos de datos parametrizados, obliga a que el elemento humano ponga orden y filtre, primero en su cabeza y, en el caso de la IA, con el prompt de solicitud, hasta delimitar qué es exactamente lo que necesita. En este punto resulta crucial el factor humano de reflexión y filtro, los chatbots de Inteligencia Artificial que utilizamos actualmente responden en ocasiones con información no pertinente que, para aceptar o descartar, hay que conocer. La Inteligencia Artificial juega el papel de una buena bibliotecaria si le hacemos las preguntas (prompts) adecuadas, tenemos claras cuáles son nuestras necesidades, y una mínima noción de lo que estamos preguntando. Es una tecnología poderosa en su capacidad de procesamiento, pero se encuentra «ciega» en muchos aspectos fundamentales de la experiencia humana.

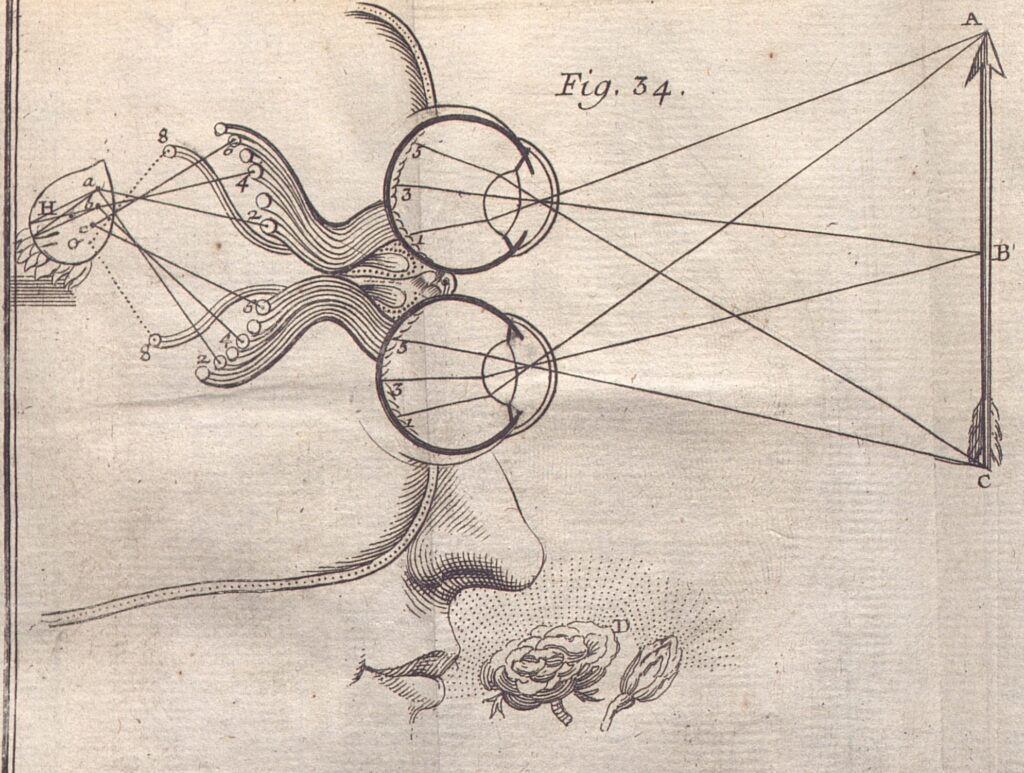

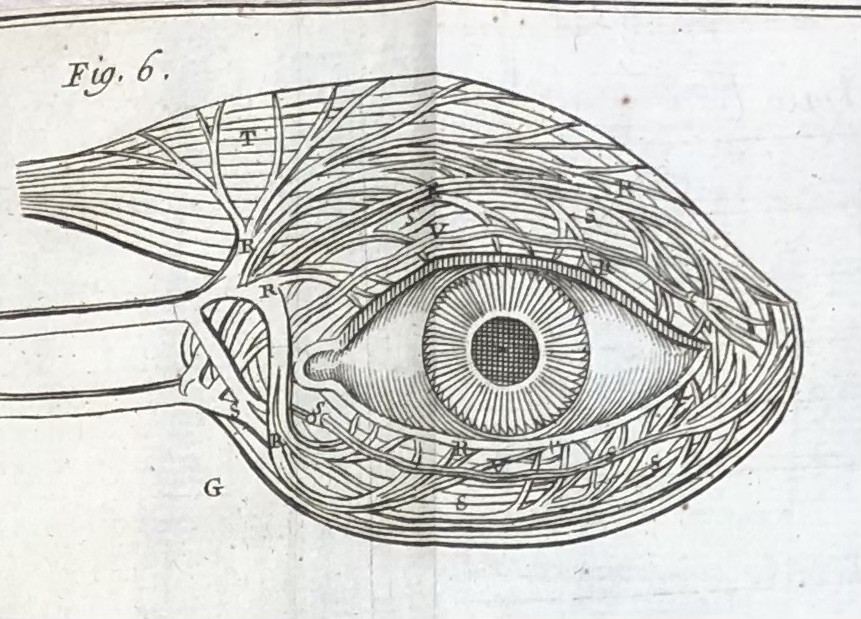

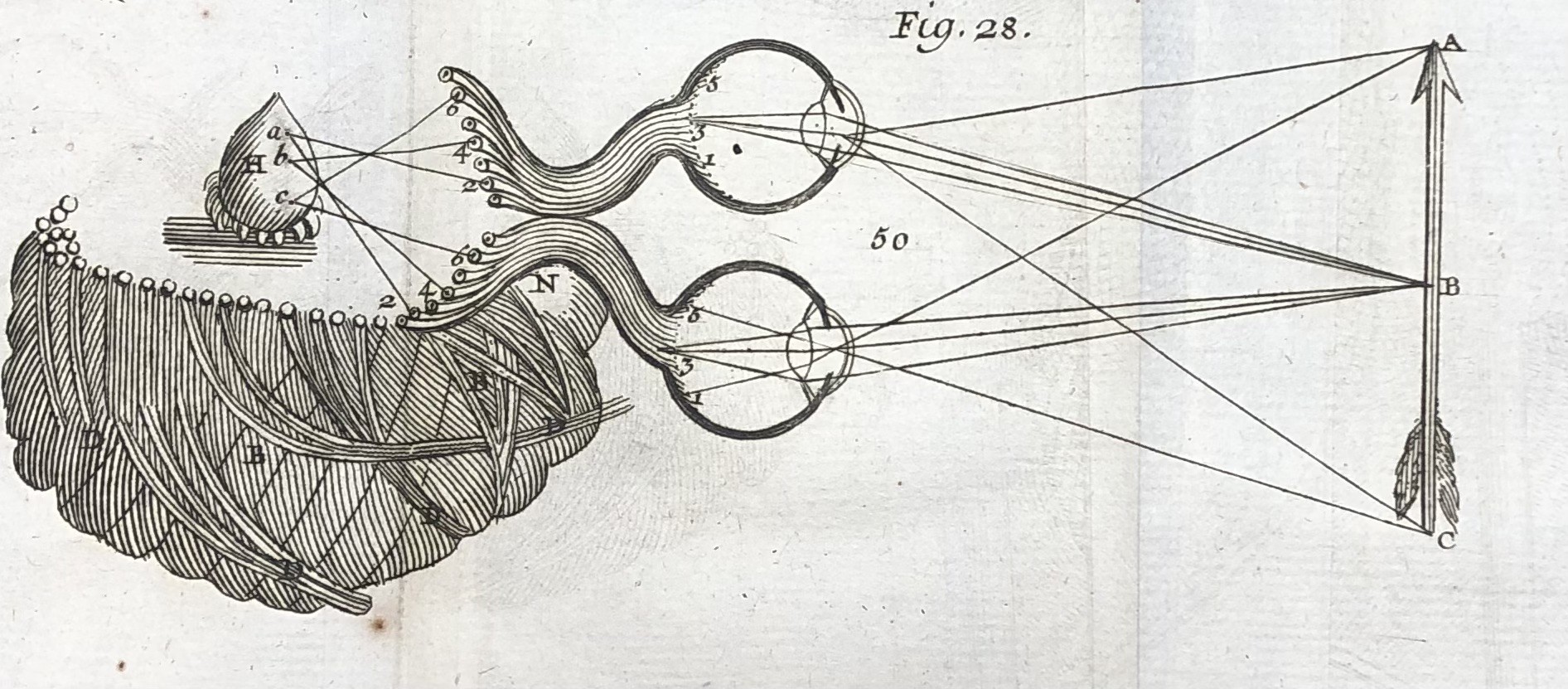

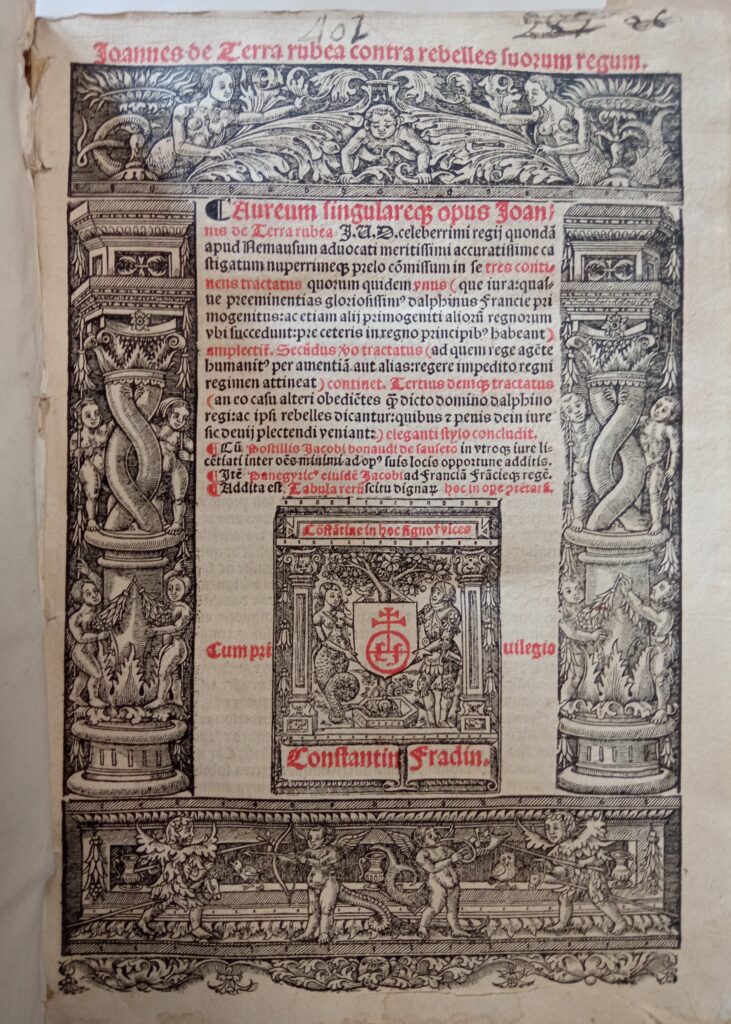

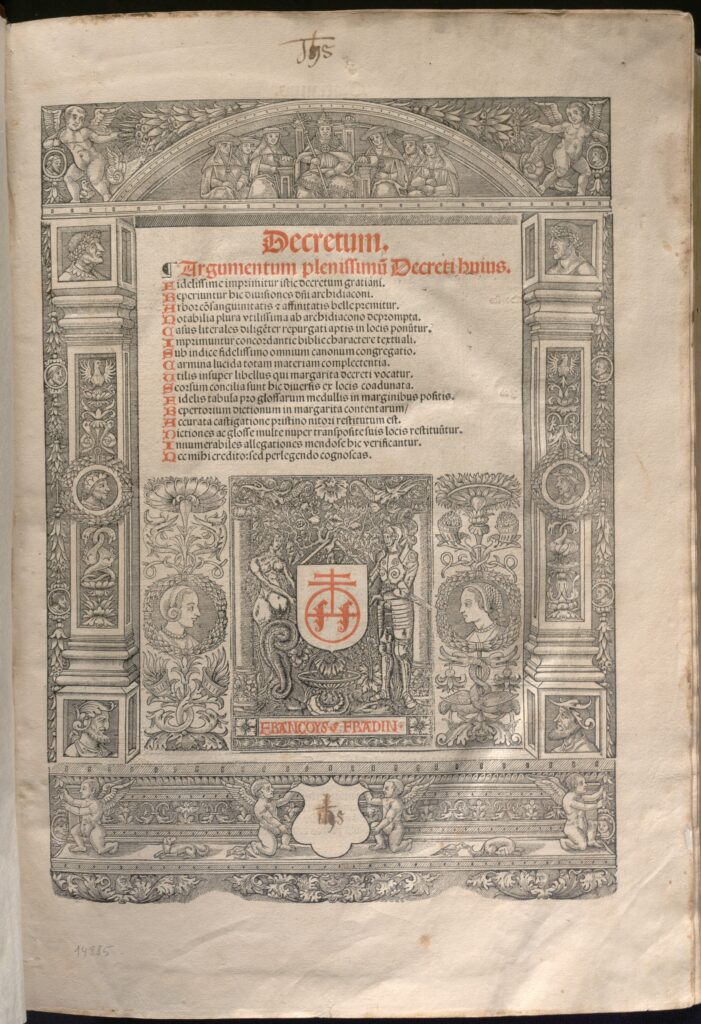

A Paris: Par la Compagnie des Libraires, 1729

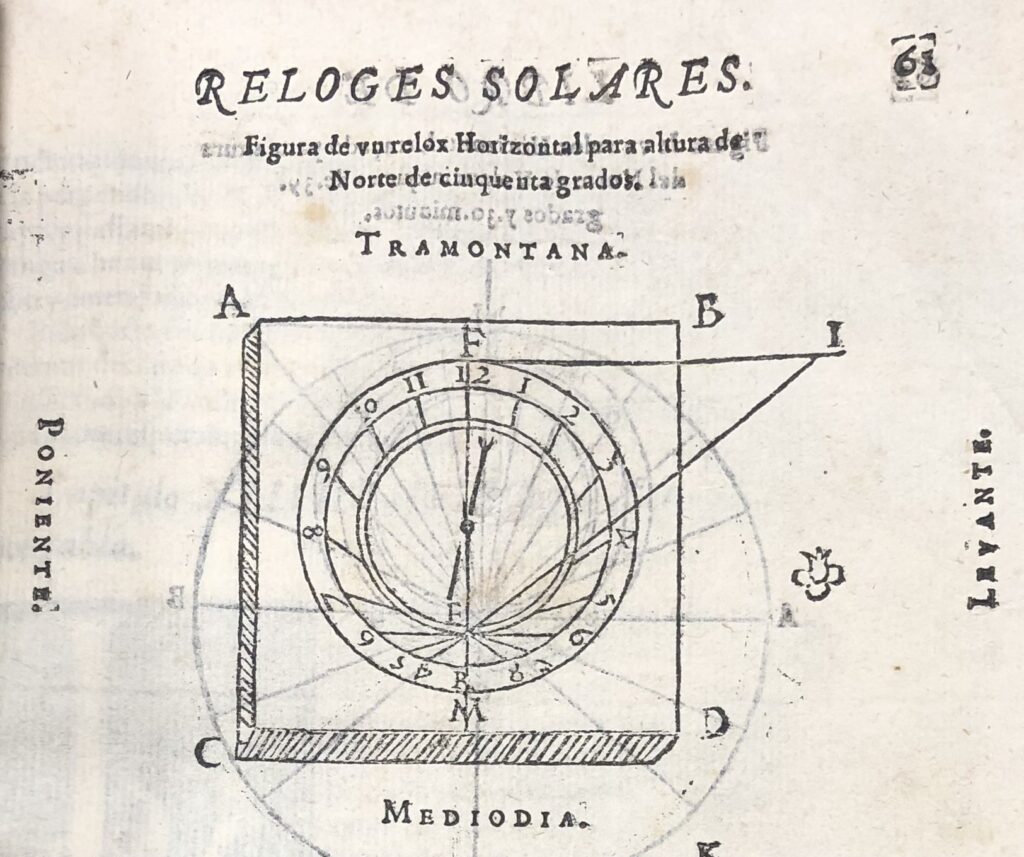

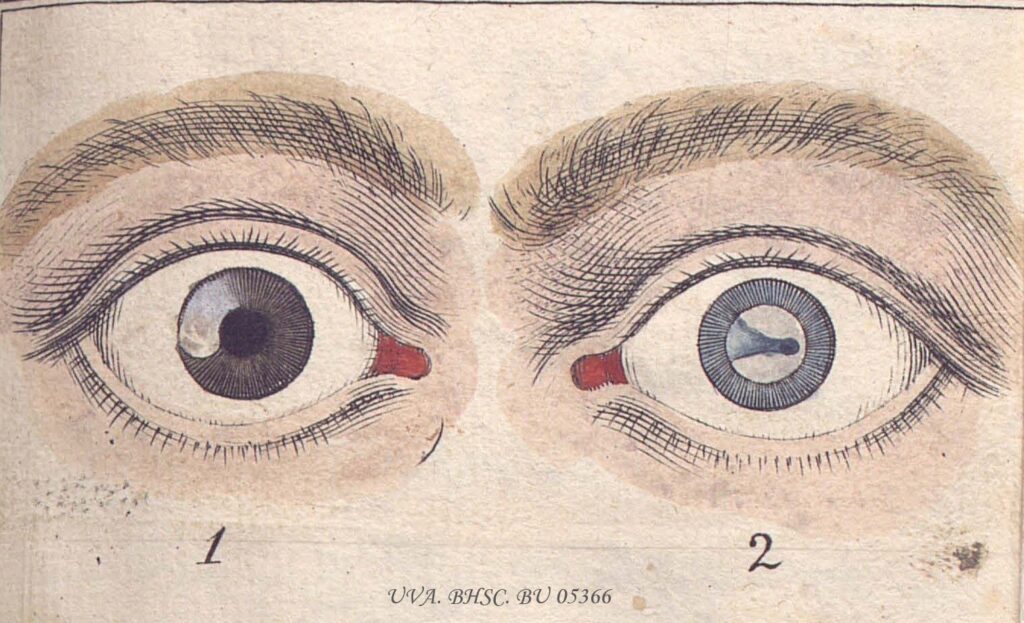

Descartes utilizó la analogía del ciego para explicar cómo percibimos el espacio. En sus obras encontramos grabados de un hombre que se guía mediante un bastón que le ayuda a identificar la ubicación de los objetos y puede reconocer con sus manos las contornos y tamaños de las cosas. Con la Inteligencia Artificial vamos a tientas también, probando y comprobando con nuestra limitada visión, qué partido le podemos sacar, de qué tareas tediosas nos liberará y cómo transformará nuestro mundo. Supone todo un desafío filosófico y social si queremos evitar convertirnos en ciegos guiando a ciegos.