Hemos enriquecido la Biblioguía de la Biblioteca Histórica con una nueva sección de exposiciones virtuales realizadas con la herramienta VISOR de BUCLE.

VISOR es una Plataforma web de gestión de exposiciones virtuales desarrollada en código libre disponible y personalizada para cada una de las 4 universidades de Castilla y León. Permite la clasificación y publicación de todo tipo de contenidos multimedia y documentos: vídeos, audios, fotografías de alta resolución, PDF.

La plataforma web cuenta con el centro de supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) como soporte.

Por el momento contiene: la última Exposición que tenemos físicamente expuesta en la Biblioteca : «Muestra de Monstruos» y una Colección que reúne las Miniaturas del Beato de Valcavado, con su explicación.

COLECCIONES

La sección Colecciones comprende elementos de carácter permanente en nuestra Biblioteca. Son conjuntos establecidos de libros, discos, láminas, etc., bajo un epígrafe común, con las mismas características, de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor.

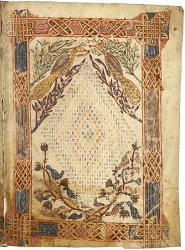

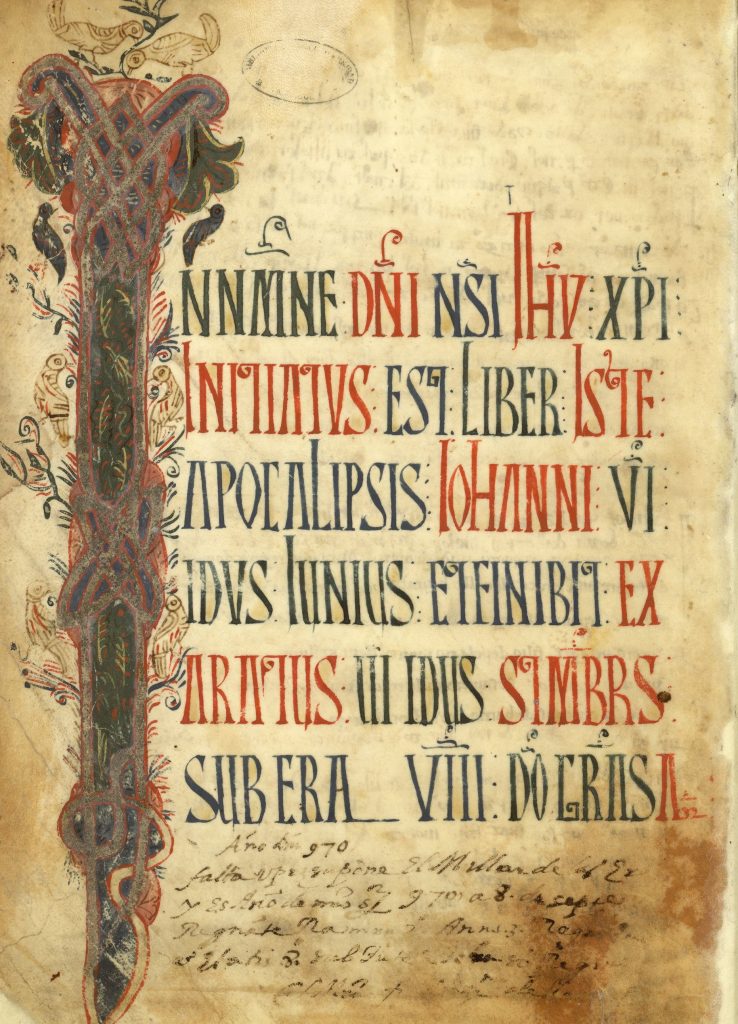

Miniaturas del Beato de Valcavado

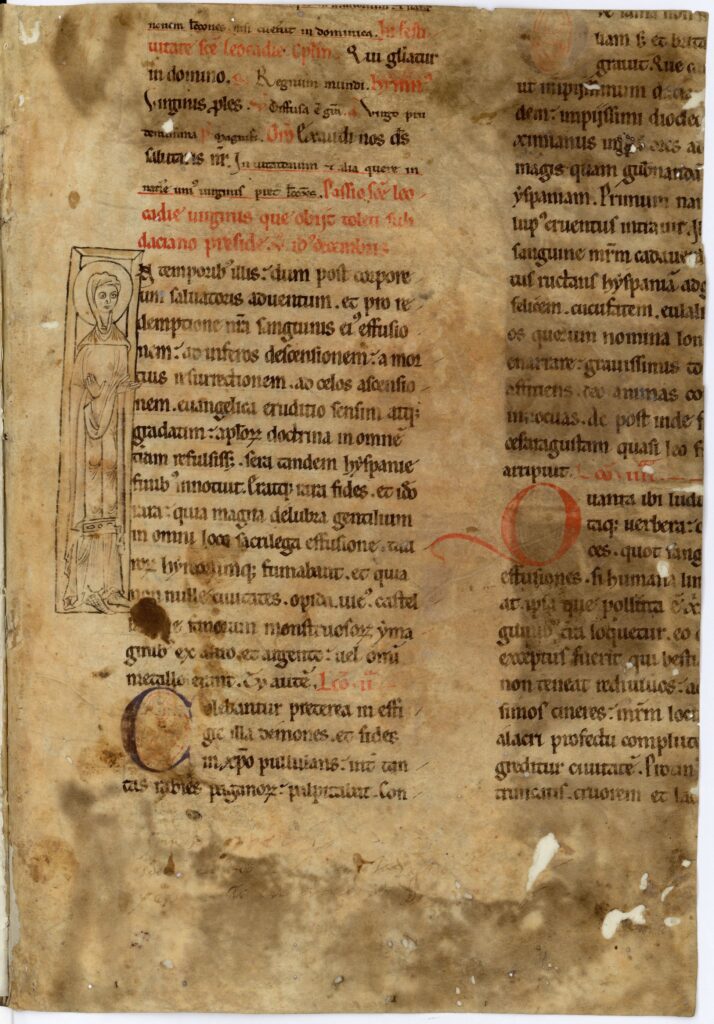

La pieza más antigua y valiosa de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz es una copia de Los Comentarios al Apocalipsis San Juan, de Beato de Liébana realizada por el presbítero Oveco en el Monasterio de Valcavado en el año 970.

Se trata de un manuscrito mozárabe sobre pergamino mandado copiar por el abad Sempronio, como así consta en el Laberinto, una de sus miniaturas.

El Beato de Valcavado está miniado por 87 ilustraciones. La palabra «miniatura» se utiliza para denominar la ilustraciones presentes en códices medievales y tiene su origen en el «minium» un pigmento rojizo compuesto por óxido de plomo. Parece que este nombre deriva de «minium» por el río Miño, donde se ubicaban las principales minas de donde se extraía este óxido.

EXPOSICIONES

La sección Exposiciones presenta a los usuarios conjuntos de libros, láminas, informaciones o ilustraciones, de los fondos de nuestra Biblioteca.

Son elementos reunidos con criterios individuales o de grupos de trabajo con el hilo conductor de un elemento común o eje temático.

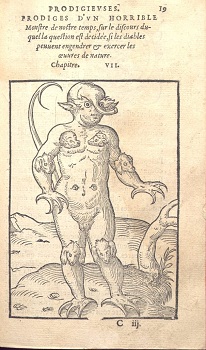

Muestra de Monstruos

La primera acepción de “Monstruo” en la RAE es “Ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie”. “Producción contra el orden regular de la naturaleza”. Orden regular, estándar o “normalidad”, que no deja de ser un concepto estadístico.

Lo que se desvía de la norma es monstruoso. Procede del latín “monstrum” y a su vez del verbo monere, que significa “advertir, avisar”. En la Antigüedad la aparición de algo extraordinario era interpretado como un aviso o advertencia de los dioses.

Emparentado con la bestia, escapa a las normas. Habitantes de los márgenes, los monstruos rompen el orden natural y cuestionan todo aquello que se considera “normal”. Nacen de un imaginario colectivo a partir de una diferencia, casi siempre corporal, que se hace evidente. Provocan fascinación, admiración, pero a la vez odio y rechazo. La construcción de una línea que separe lo normal de lo patológico ha acompañado a la evolución de la humanidad. Lo normal se asocia con la estadística mientras que lo patológico a la biología.

La alteridad del otro es un concepto clave en las relaciones sociales. Las normas, reales para la comunidad, construyen la “normalidad”. El monstruo es el reflejo de una alteridad propia que no gusta… que se sitúa en los límites de lo que consideramos humano.