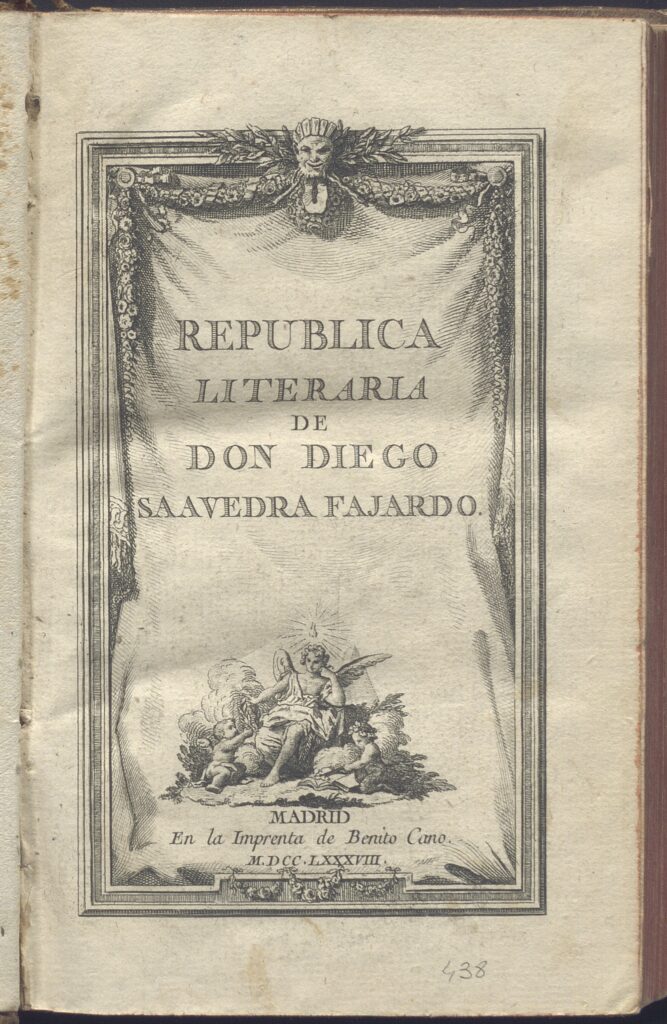

Para finalizar este año os dejamos la digitalización de la edición de 1788, impresa por Benito Cano en Madrid, de la Republica literaria de Diego Saavedra Fajardo.

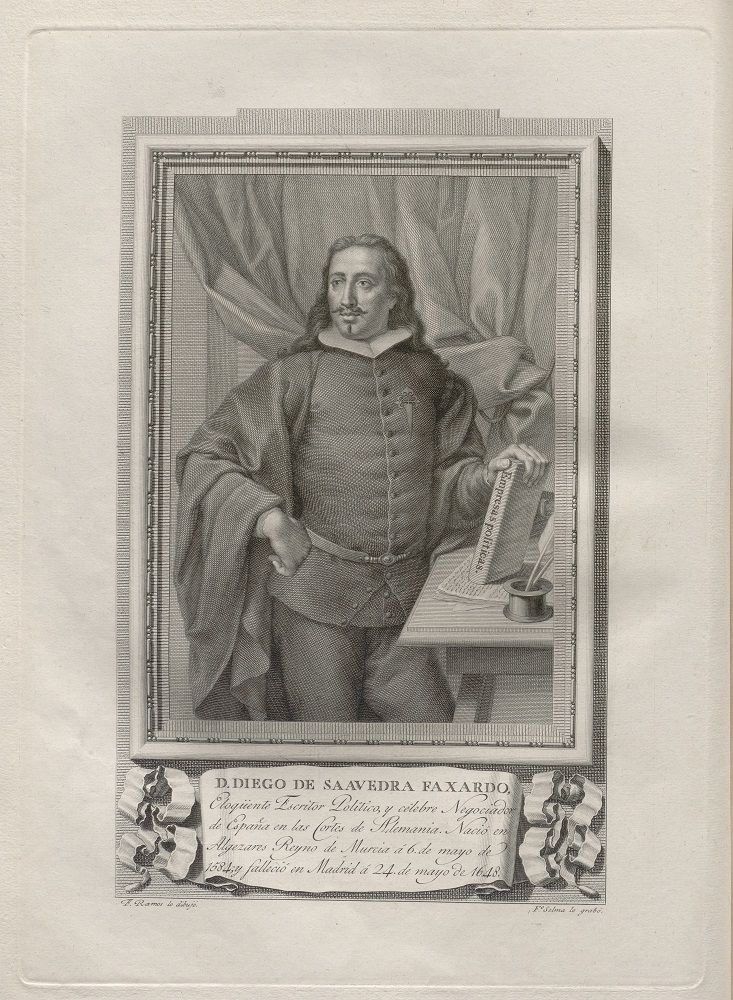

Diego de Saavedra Fajardo (Algezares, Murcia, 6 de mayo de 1584-Madrid, 24 de agosto de 1648), fue un brillante prosista, erudito y diplomático de dilatada experiencia en las cortes europeas. Destacó como autor político, tratadista de la estirpe de Maquiavelo, con una obra en las claves estético simbólica de los emblemas de Alciato (aunque no pocas veces reniegue de ambos como campeón católico). Es especialmente recordado por las ediciones latinas y castellanas de la «Idea de un príncipe político-cristiano en cien empresas«.

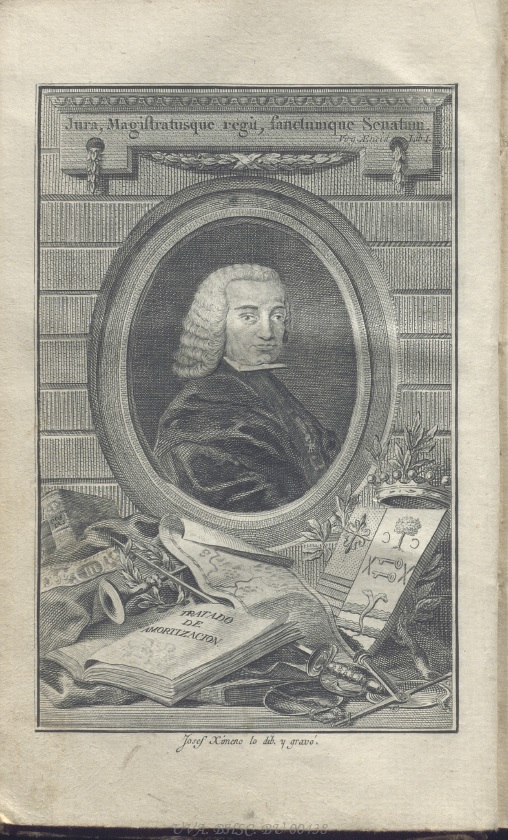

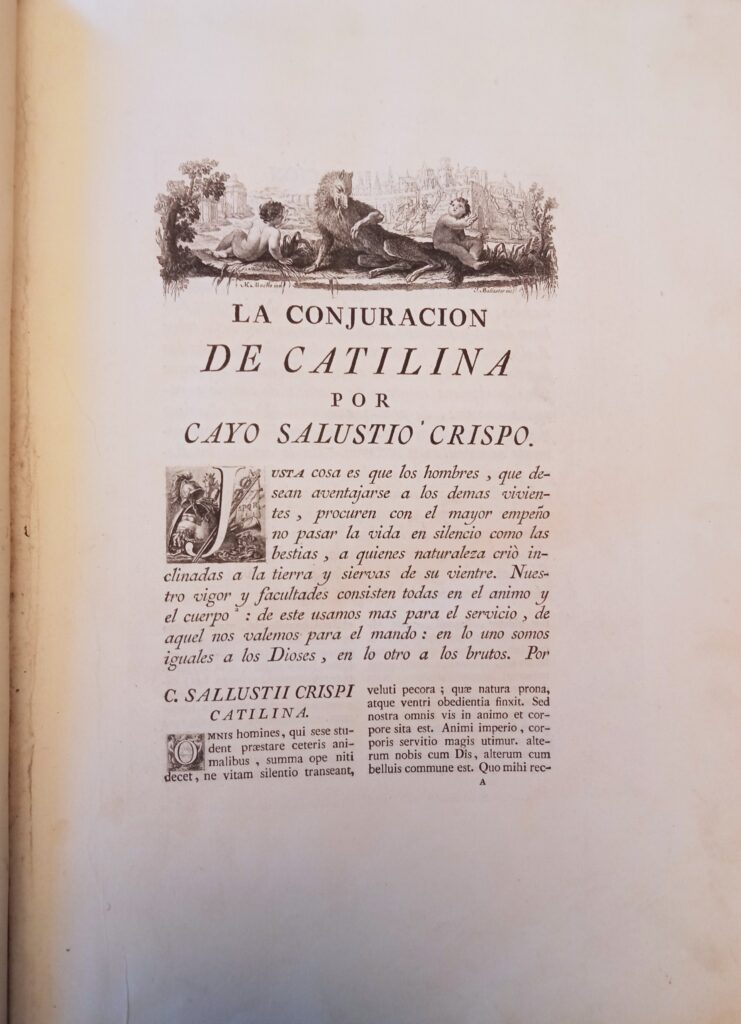

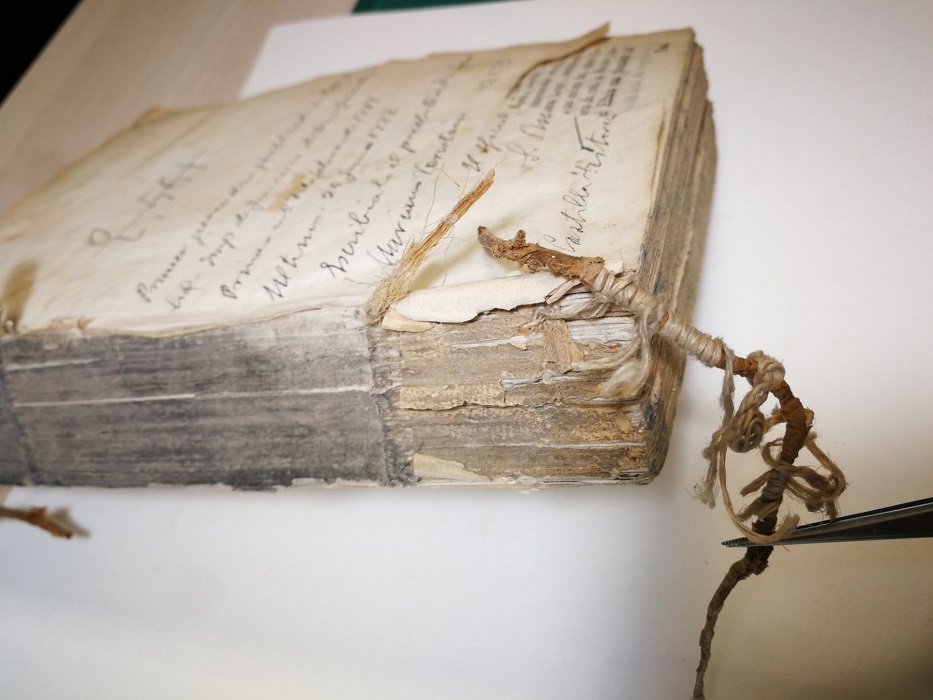

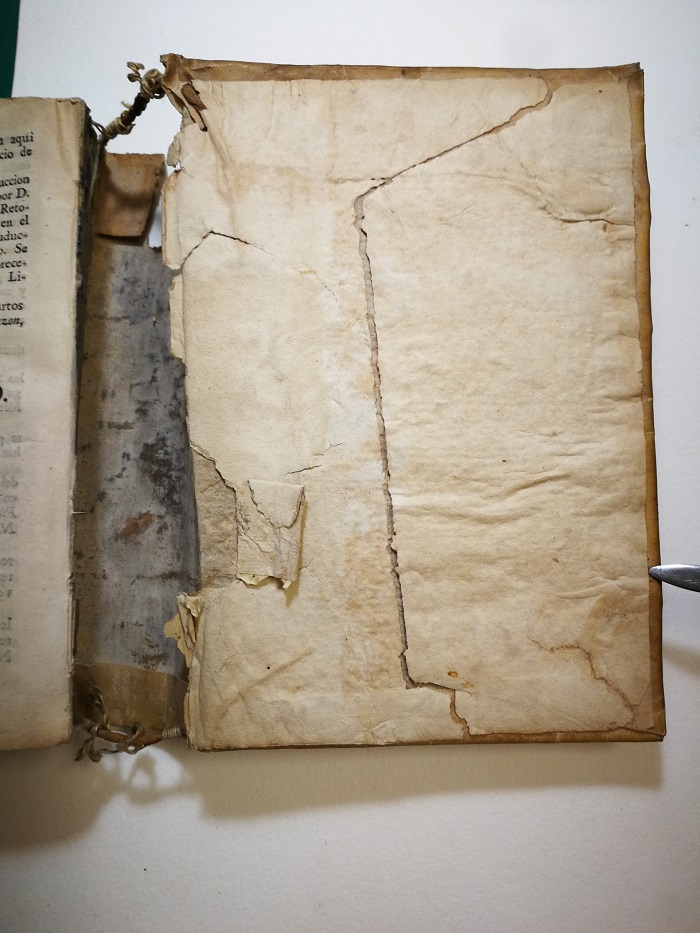

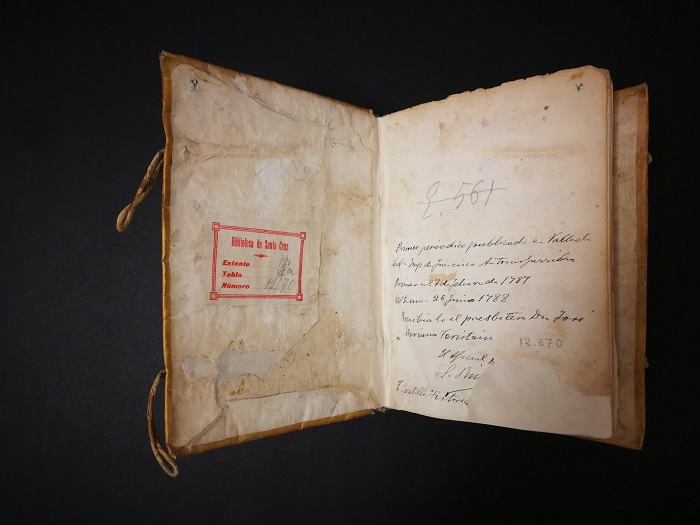

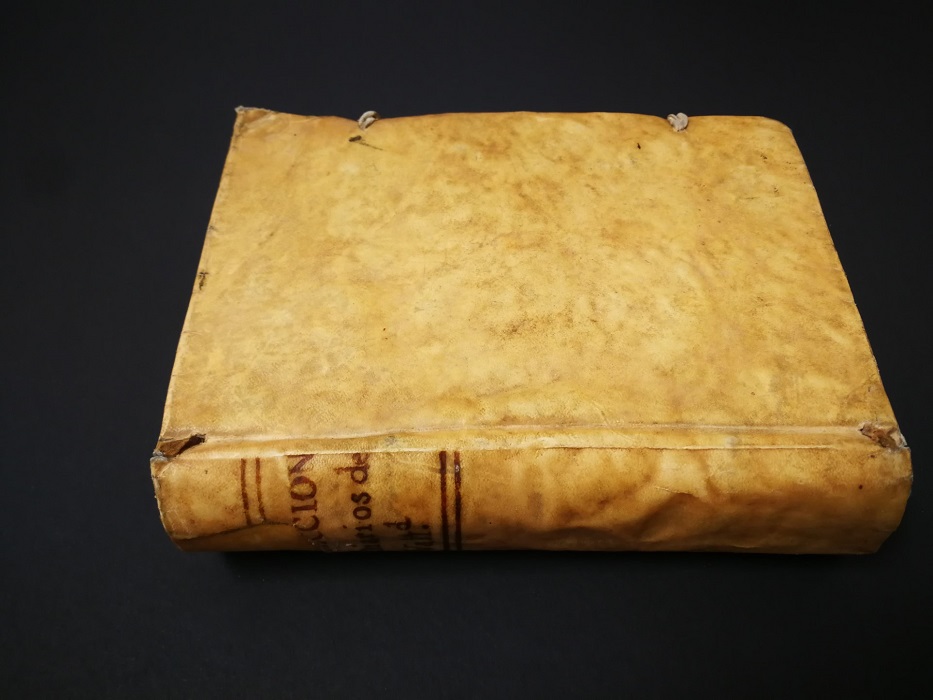

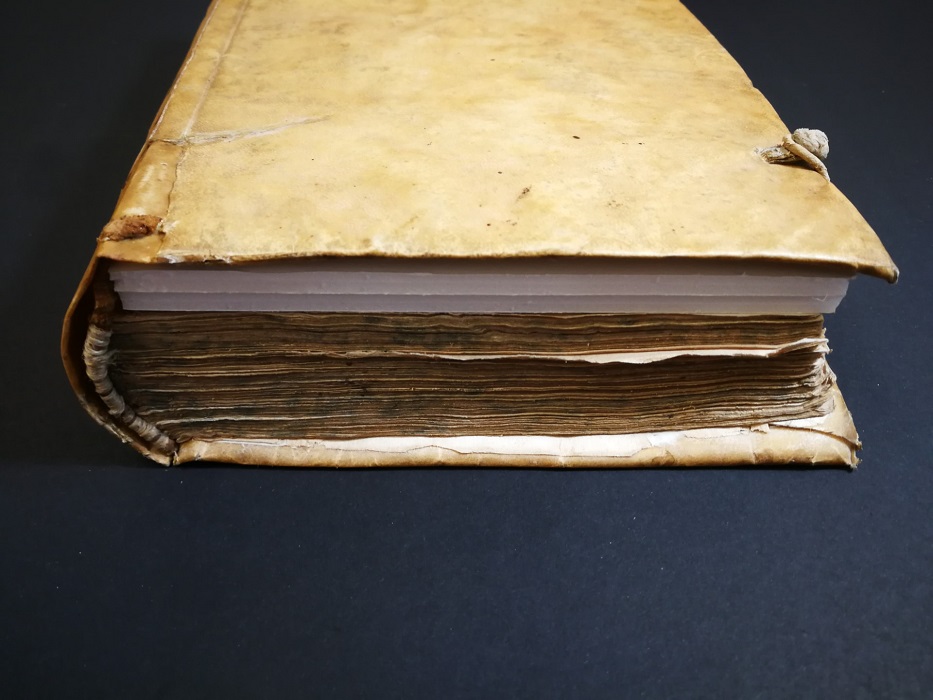

Su República Literaria fue también obra bien sucedida y admirada, tanto por su contenido como por su estilo. Es esta de Cano, una edición en octavo, profusamente anotada y prologada, con noticias biográficas, grabado y dedicatoria al Conde de Campomanes e ilustraciones calcográficas de Joseph Ximeno, que reincorpora el escrito satírico del desengañado, cosmopolita y erudito autor murciano a la corriente ilustrada, cuando ya el concepto de República literaria se encuentra plenamente consolidado y sus habitantes en ebullición.

El estilo cuidado, el espíritu crítico, racionalista, contrario a las modas y ático de Saavedra Fajardo encaja perfectamente en las propuestas y mundo en reforma de los ilustrados del siglo XVIII. Así lo indica la nota biográfica que acompaña a su retrato entre los Ilustres:

La obra es una pieza humorística, de advertencia filosófica, o llamada al orden, dentro de los gustos clásicos y reflexión libresca, imbuida de espíritu barroco trentino, desde los gustos y florilegios personales. Por una parte nos encontramos ante una demonstración erudita, para justificar pensamiento y preferencias filosóficas, artísticas y literarias, por otra nos topamos con una muestra del desencanto intelectual, resuelto en forma anecdótica e irónica.

Obra póstuma, fue publicada por primera vez en Alcalá en 1655. Elaborada por el autor hasta 1642, la obra tuvo una redacción primera (hacia 1613-1620). Nos ha llegado en dos versiones, la primera, parte de la impresa tras la muerte del autor y la segunda, de la manuscrita, de la redacción anterior, más burlesca, con notables divergencias textuales, que fue descubierta a fines del siglo XVIII por Pedro Estala.

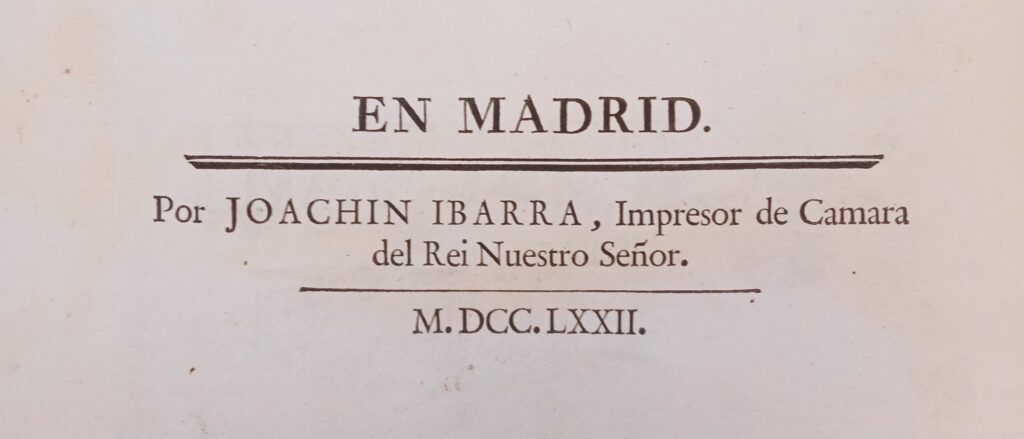

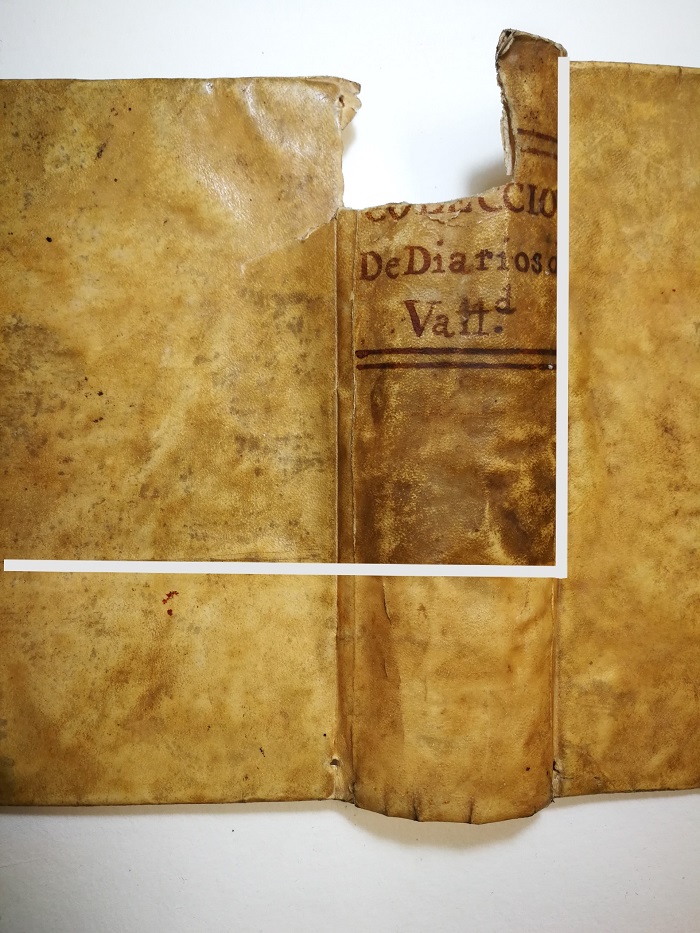

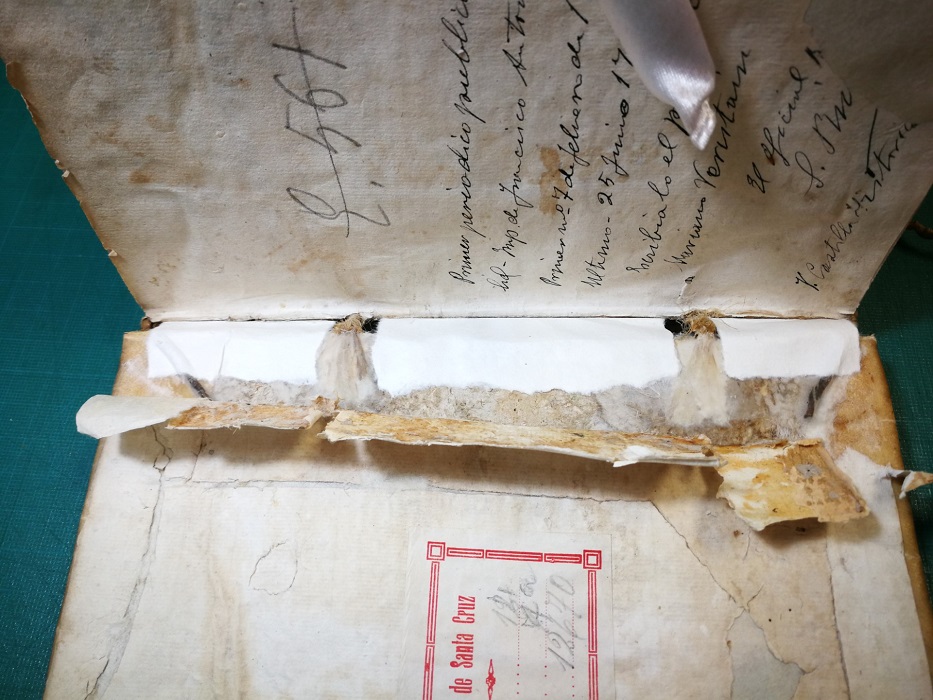

Conoció varias ediciones, en destaque la incluida en la obra completa publicada en 1681, en Amberes, en Casa de Juan Bautista Verdussen; y especialmente en el siglo XVIII: fue publicada por Juan Zuñiga (Madrid, 1735); por Ángela de Apontes (Madrid, 1759); en Valencia, por Salvador Faulí (1768), en edición preparada y prefaciada por Gregorio Mayans y Siscar a la vista de la copia manuscrita de un original que obraba en su poder. Siguiendo esta, fue posteriormente publicada en Valencia, por Benito Monfort (1772) y en Madrid, en la Oficina de D. Benito Cano (1788 y 1790) con prólogo de D. Francisco Ignacio de Porras, Canónigo y Catedrático de Griego. En el XIX destacó la de Rivadeneyra, en su La Biblioteca de Autores Españoles; el texto crítico, fijado comparando las ediciones se debe a Vicente García de Diego (Madrid, 1922).

Aunque reelaborada varias veces después de recorrer mundo y pasar copiada de mano, es obra de juventud. Publicada póstuma, sorprende el contraste ante su obra más conocida. Podríamos decir, que lo que transparenta no es al experimentado y grave diplomático metido en su oficio y papel de educar príncipes, sino más bien al recién licenciado salmantino, rebosante de ingenio y sarcasmo, que aun tiene presente todas las lecturas canónicas, con sus comentarios, marginalias, el formalismo de los gramáticos, retóricos y la palabrería vana de los doctores indoctos y de falsa erudición.

Aunque antierasmista (lo mismo que en sus otras obras) se percibe el modelo e impacto de Erasmo. Su forma es la propia del viaje onírico con guía, perfectamente enraizada en la tradición latina y humanística, de la que nos hemos ocupado con anterioridad.

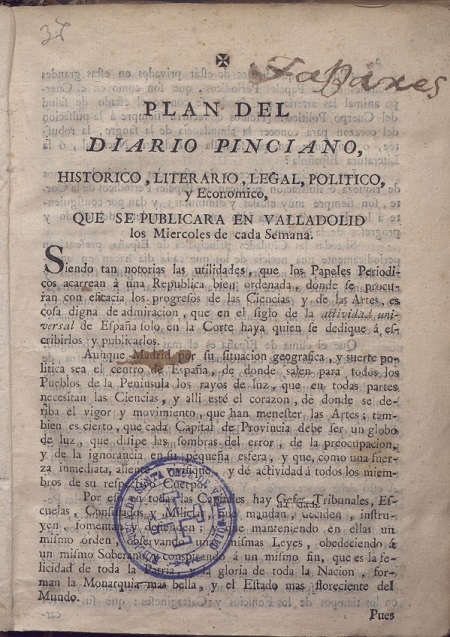

La expresión «República de las Letras» (Res Publica Litterarum or Res Publica Literaria) se originó, en su forma latina, en el siglo XV. Se considera su formulación en una carta de Francesco Barbaro a Poggio Bracciolini, fechada el 6 de julio de 1417. Sin embargo, el concepto es probablemente romano o griego, con los predentes de Platón, Luciano, Cicerón. En su desarrollo renacentista, y reasumido en el siglo XVIII es el ideal cultural europeo: la suma de las disciplinas y los saberes humanísticos y especialmente la idea de la comunidad, de la elaboración y transmisión de un código, valores, lenguaje común científico desarrollado, en la comunicación epistolar, en la crítica y noticias de novedades, en las primeras obras colectivas y más tarde en las enciclopedias y revistas científicas.

La «República Literaria» de Saavedra, se conforma en este contexto como obra juego al estilo del Sueño de Escipión, de la Utopía de Moro, del Elogio de la Locura de Erasmo y de la Comedia dantesca, avanzando a Swift, pleno de clasicismo y sutil en la burla.

Con la escusa del sueño producido por las lecturas pesadas se emprende viaje a la polis de las artes y las letras, en compañía de Marco Varrón, caballero romano, polígrafo y bibliotecario erudito, representante del buen gusto, al que el autor toma como guía.

Empieza el trayecto señalando que por suerte los campos próximos tienen remedios para la el dolor de cabeza (el eléboro) y para ayuda de la memoria (anacardina). Se pasa así a una descripción que hará reír a los estudiosos de las artes del libro y la fabricación papelera: «Aviendo llegado a la ciudad reconocí sus fosos, los cuales estavan llenos de un licor escuro; las murallas eran altas, defendidas de cañones cañones de ánsares y cisnes, que disparaban balas de papel. Unas blancas torres servían de baluartes, dentro de las cuales levantaba la fuerza del agua unas gruesas vigas, cuyas cabezas batiendo en pilones de mármol gran cantidad de pedazos de lienzo, los reducían a menudos átomos i recojidos éstos en zedazos cuadrados de hilo de arambre, i enjutos entre fieltros, quedaron hechos pliegos de papel, materia facil de labrar i bien costosa a los hombres ¡Qué ingeniosos somos en buscar nuestros daños! «

Las puertas se aparecen adornadas de frontispicios y de columnas dóricas entre las que se hallan los nichos de las nueve musas. En los arrabales exteriores se hallan las viviendas y obradores destinados a las artes aplicadas y mecánicas, a la escultura, arquitectura y pintura, en ellas viven mezclados griegos, romanos, renacentistas y pocos españoles (Apeles, Fidina, Miguel Ángel, Velázquez).

Por todas partes se asiste a contiendas, disputas debates, en una constante de reducción al absurdo, y sucesión de anécdotas tomadas de los clásicos y sus biógrafos. Las descripciones y adjetivos son de impulso pantagruélico, de burla a las artes, las letras y a las ciencias falsas, a los detalles ridículos de la vida diaria de los sabios y filósofos, a las polémicas de las escuelas, esquemas que repetirá a lo largo de la obra.

Así irá entrando en la propia ciudad, empezando la descripción por las puertas y aduanas donde descargan de acémilas los libros, algunos tan pesados como vacíos de contenido. Y sin parar mucho, comienza a describir sus barrios, repartidos por oficios académico intelectuales.

Aparecen en las páginas todos los filósofos de la Antigüedad. Y recorre todo el canon literario del humanismo: Dante, Petrarca, Juan de Mena, Santillana, Ausias March, Garci-Laso, Camões, Boscán, Diego de Mendoza, Cetina, Ercilla, Luis de Góngora (el Marcial Cordovés), Bartolomé Leonardo de Argensola, Lope de Vega.

Entre los gramáticos, de los que se burla haciéndolos porteros, destaca a Nebrixa y al Brocense.

Insiste en la enseñanza del latín, en su dominio y estudio que debe ser como el de cualquier otra lengua y la importancia de que haga en la infancia. Desfilan todos los autores clásicos, historiadores, las grandes bibliotecas antiguas, los grandes colegios y también la falsa ciencia de alquimistas, adivinadores, filosofastros.

Los líricos se presentan en un locus amoenus: reúne a Homero, Virgilio, Tasso, Camões, lauredos; junto con Lucano, Ariosto, Horacio, Catulo, Píndaro, Petrarca, Argensola, Lope, Eurípides, Seneca, Plauto, Terencio, y a Juvenal, Persio, Marcial, y Góngora que todo lo anotan.

Si la nobleza de la ciudad son los grandes artistas y hombres de ciencias y letras que han alcanzado fama y prestigio, la plebe con sus oficios y tenderos son los demás letrados. Por todas partes se reúnen los talentos de la antigüedad y algunos modernos, pero en conjunto predomina, en el tono y descripciones, la burla y el contraste ingenioso para dejar patente la chifladura de las escuelas, doctores, gramáticos y vidas.

Se revela en sus preferencias el Canon del hombre de orden, el ideal del caballero renacentista y paladín católico. Especialmente cuando se refiere a los equilibrios sobre la maroma que realizan Alexandro Alés y Scoto, a los que Erasmo imita, solo para caer al suelo entre las entre risas de la gente.

Se refiere de las vidas y obras de los grandes filósofos y historiadores de Platón a Xenofonte y al gran rey don Alonso, llamado el sabio que, estudiando la corona de estrellas, perdió la suya.

De todo da cuenta: lo mismo critica a los filósofos impiedosos y ateistas (Diágoras, Epicuro, Teodoro) que alaba a los referentes de la Historia Natural (Plinio, Aldrovando, Gesnero); a los Matemáticos y geómetras (Diógenes, Arquímedes, Pitágoras) a los tratadistas (Scipio Africano, Terencio), médicos como Vesalio o Galeno; juristas, artistas célebres y ridículos, mezclándolos con bajos gramáticos (una y otra vez porteros) y con los críticos a los que da oficio de barberos, no solo por las graves barbas que se cuidan, sino porque desfiguran los rostros de todos los escritores con sus comentarios.

Es especialmente curioso el contraste de la visión de esta república que se sucede entre Demócrito, que se ríe de todo lo absurdo, de lo ciegos y vulgares que son los hombres de letras y ciencias, y la de Heráclito que llora y se lamenta ante lo mismo.

Es de mucho provecho esta obra, para la comprensión de la cultura humanística del siglo XVI, y para el entendimiento de los fondos posibles de una Biblioteca académica de su tiempo. Además porque introduce con humor y fina crítica literaria, informaciones curiosas sobre algunos científicos, artistas y literatos. La obra constituye un inteligente resumen y síntesis del canon clásico que desde el Renacimiento domina la formación del escolar. Raro es el libro o autor citado en la obra de Saavedra que no pueda encontrarse en las Bibliotecas de las que podrían nutrirse un colegial salmantino o vallisoletano.

Por si fuera poco no solo es legible, sino plenamente vigente. No deja de ser curiosa la coincidencia con el hoy, ante el desengaño y desconcierto del mundo, esa sensación de malestar barroco, en un tiempo de crisis, y ante la vorágine que ha producido la imprenta, que provoca esa esa queja contra la sobreinformación inasumible, con que se abre el texto en sus primeras páginas y como constante recorre la obra hasta su final. Esa protesta contra los muchos autores vanos y libros de escasa doctrina y nulo valor, la burla ante la necedad de los filósofos, la cara humana y vulgar de los grandes y la soberbia de los doctores, la pedantería de los críticos y la rigidez de los gramáticos.

Sucédense, pues, para deleite del lector curioso, anécdotas y páginas brillantes impregnadas de una profunda melancolía ante la imposibilidad de volver a las pocas y más puras fuentes de doctrina y verdadera erudición.

Colofón con firma del Ilustrador Joseph Ximeno.