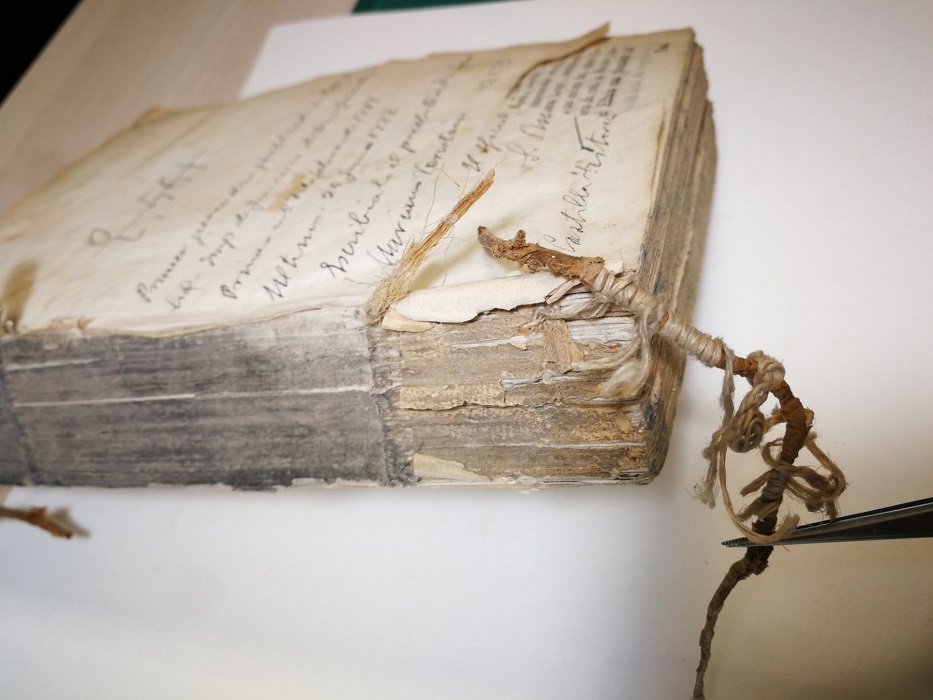

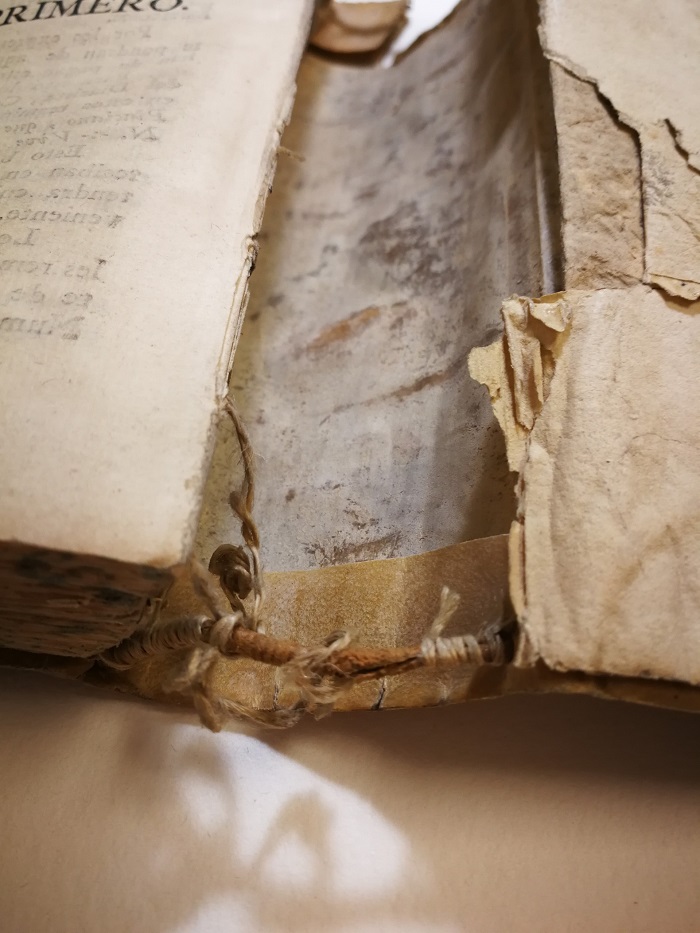

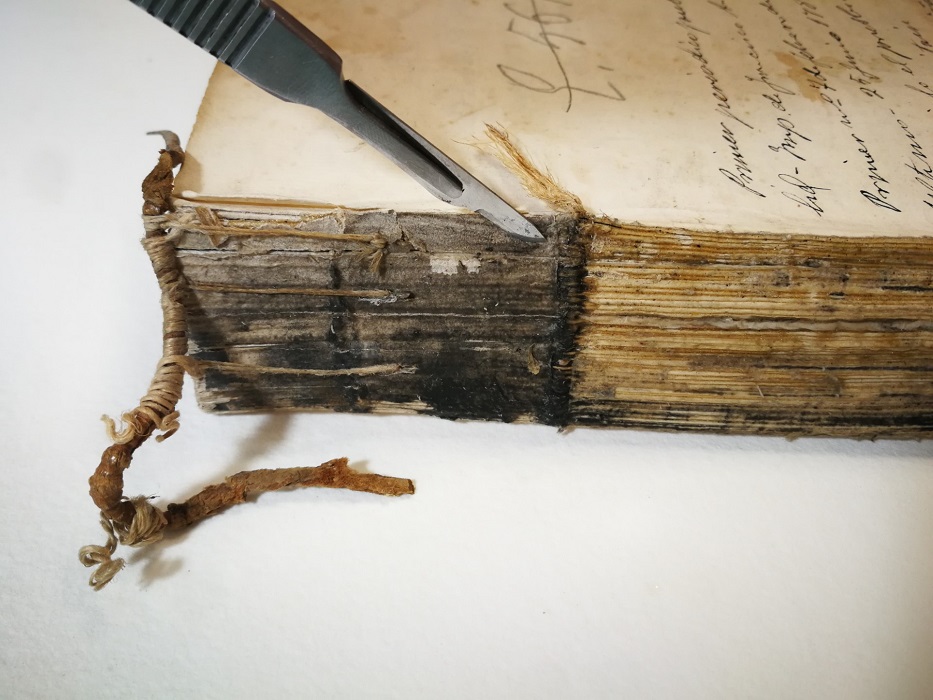

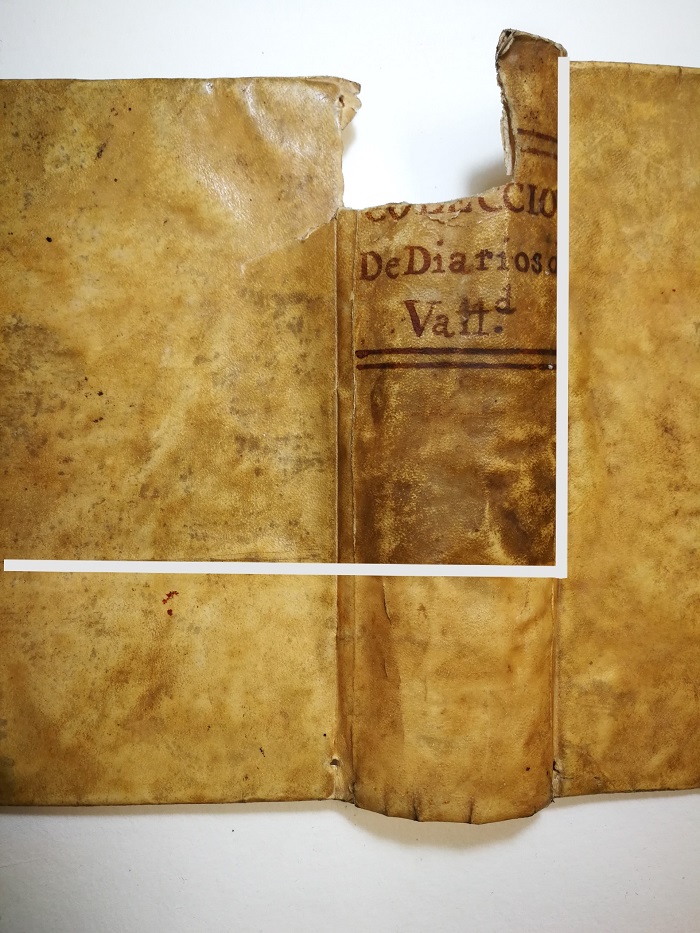

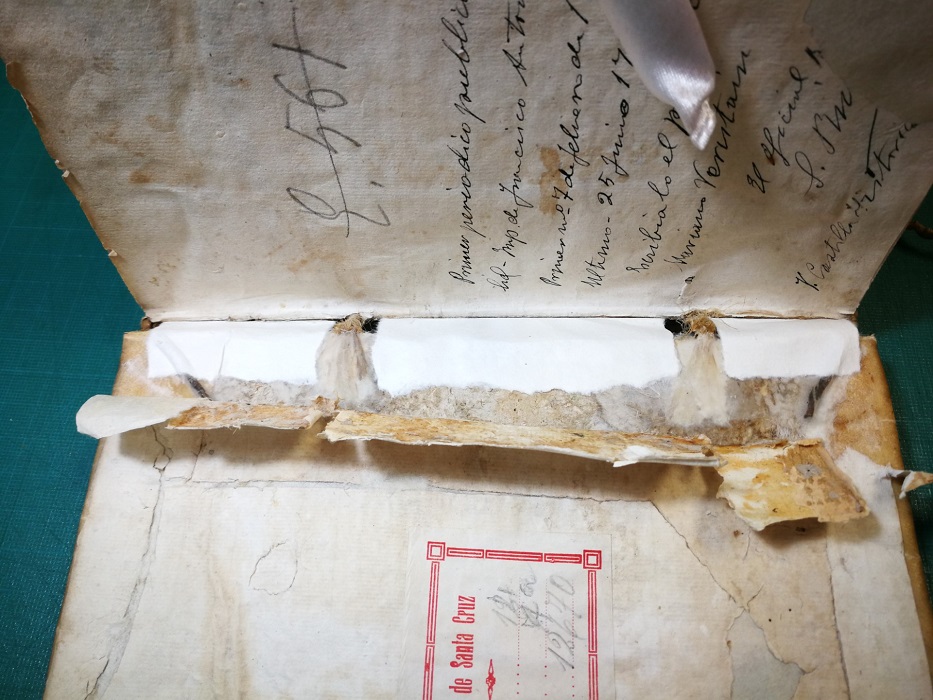

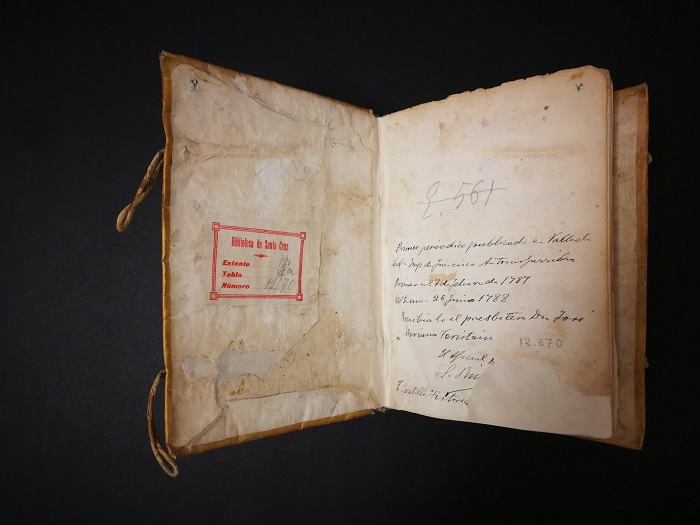

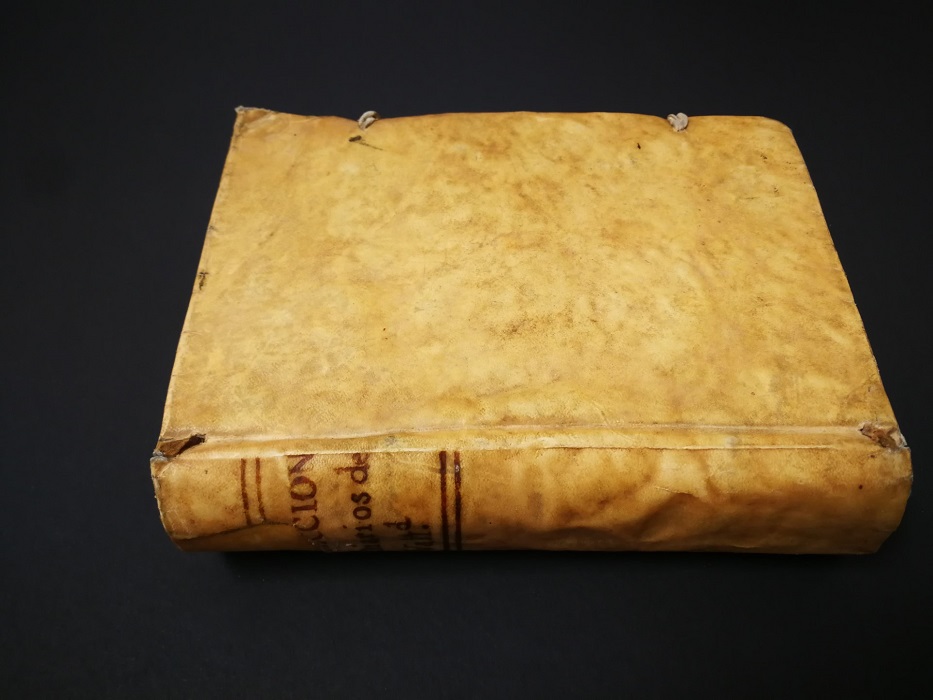

Aunque desconocemos cuantas y de qué importancia fueron las reencuadernaciones que a lo largo de sus más de 1000 años se realizaron sobre el manuscrito del Beato de Valcavado, sí conocemos que la última, realizada en 1970, sustituyó una encuadernación del siglo XVIII o principios del XIX (que se conserva) por la que presenta en la actualidad.

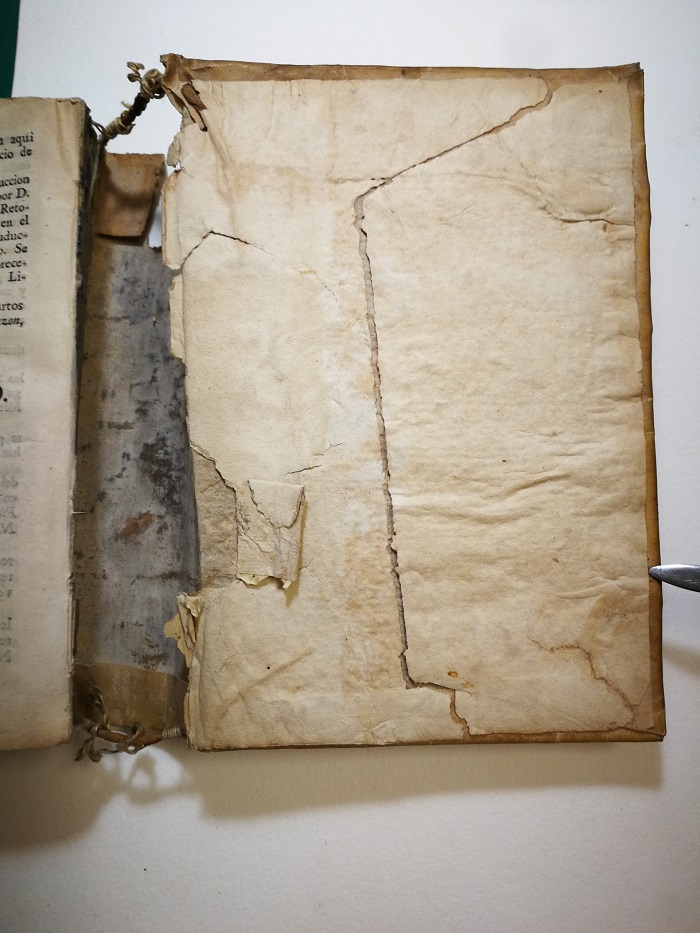

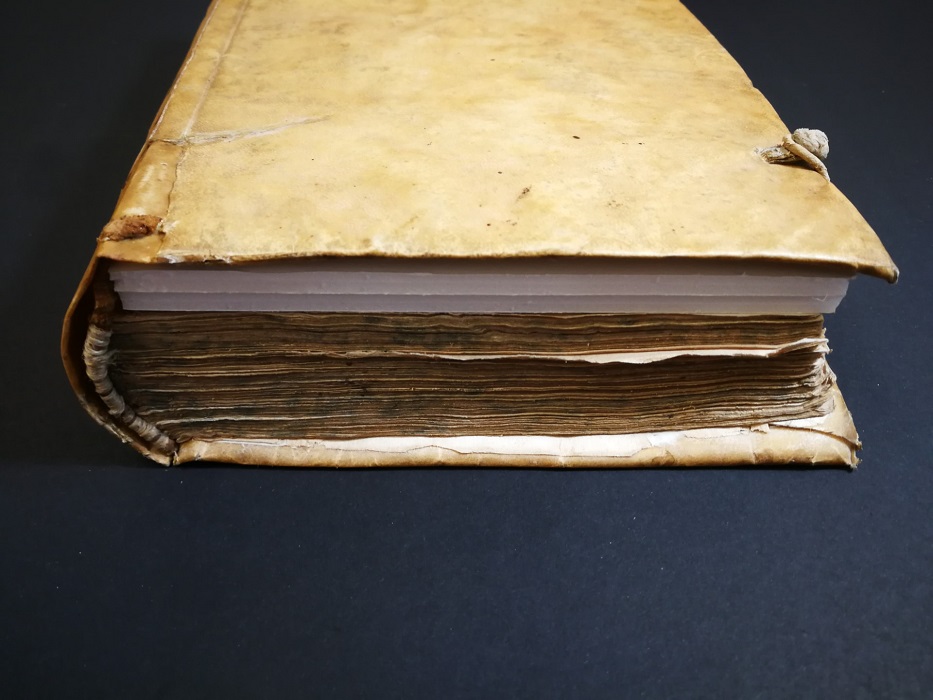

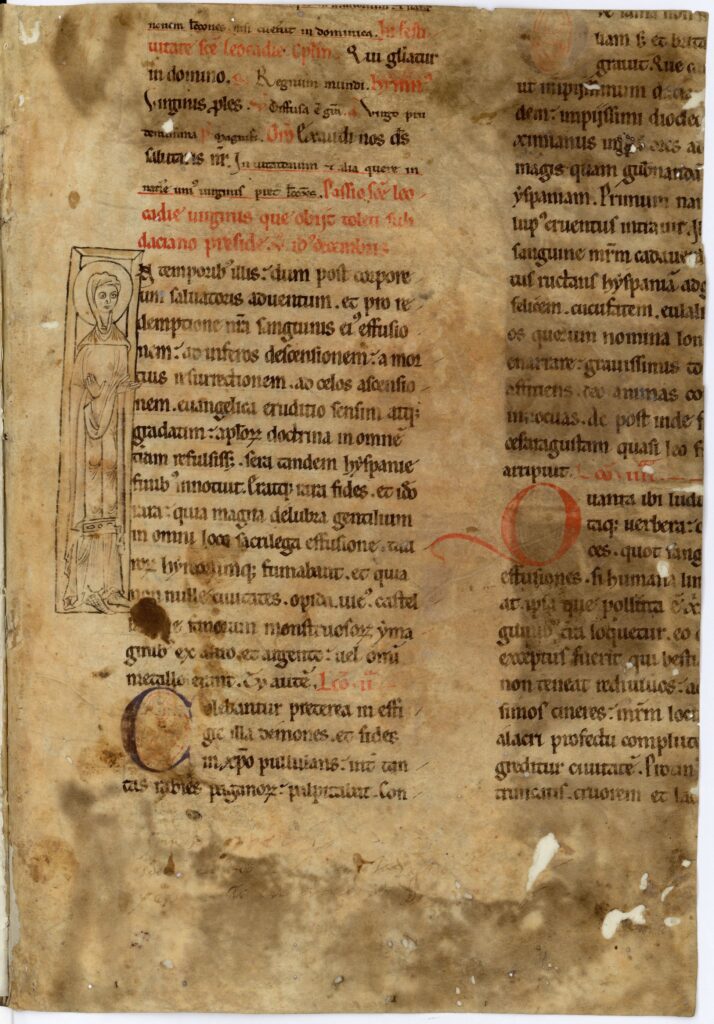

Dejemos para otro día la encuadernación del XVIII y los restos que hay en ella de anteriores intervenciones y centrémonos en esta ocasión en la hoja de guarda final. Un fragmento de pergamino manuscrito, con algunas pérdidas, de textura y color diferente al resto, a dos tintas (negro rojo), en letra probablemente del siglo XIII, con una estilizada ilustración en la capitular y un fragmento de partitura en el verso.

El fragmento procede seguramente de un breviario (libro de la liturgia religiosa católica que recoge el conjunto abreviado de las celebraciones a lo largo del año) y contiene la Pasión de Santa Leocadia (Passio sancte Leocadie virginis qui obiit Toleti sub Daciano preside Vº idus decembris).

G. de Andrés (1978, p. 538 n.56) y Ruiz Asencio (2002, p.90) consideran que forma parte del códice desde por lo menos el siglo XVI. Ruiz Asencio propone que el folio se aprovechó posteriormente a 1568, cuando los viejos breviarios fueron sustituidos por los nuevos textos, (adaptados al Concilio de Trento), por disposición de la Santa Sede. Dado que esta reforma dejó obsoletos los textos de los breviarios antiguos, muchos de ellos terminaron sus días vendidos y en manos de encuadernadores. En base a esto, Ruiz Asencio, concluye:

«de haber acertado en esta suposición, hemos de deducir de ella que el Beato conoció una encuadernación en el último cuarto del XVI, cuando estaba en Toledo o Madrid, o en el siglo XVII en el colegio Vallisoletano de San Ambrosio.»

Pero pudiera ser anterior, dado que los breviarios manuscritos ya no tenían razón de ser desde la reforma del Cardenal Cisneros de la iglesia de la Corona de Castilla, quien desde 1495 acometió una importante labor de recopilación, unificación y ordenación litúrgica, reuniendo gran cantidad de códices para proceder a una reconstrucción y fijación de la liturgia que culminó en la impresión de un nuevo misal y breviario.

Lo que parece evidente es que se encontraba como guarda en el XVI, ya que este fragmento tiene anotaciones de la misma mano que en otras partes del manuscrito y que se atribuyen a Jerónimo Román de la Higuera (Ruiz Asencio, 2002, p.89).

El verso de la hoja es también interesante, dado que contiene fragmentos de la letra y notación musical (de un himno?), aunque bastante ilegible. Presenta mancha del adhesivo o de la piel de alguna encuadernación más antigua.

Poco más podemos decir, por el momento, de esta guarda o de la obra a la que pertenece. Quizás si apareciesen otros fragmentos pertenecientes al mismo manuscrito podríamos conocer más de la historia y peripecias del Beato en el tiempo que discurre desde que lo viera Ambrosio de Morales en León en 1572 y hasta que reaparece en la UVa alrededor de 1770. Momento en que se integra en la colección, probablemente entre los libros que provenían del Colegio de San Ambrosio de los Jesuitas. Ocasión en la cual, suponen Rivera Manescau (1925) y Timoteo Orcajo (1930), se reencuadernó, dado que la anterior se encontraba en mal estado. Nos limitamos a dejar referencia y noticia por si alguna investigadora tuviese interés y las herramientas adecuadas para profundizar en la descripción y pesquisa.

La imagen de delicada factura, ilustración a pluma, representa probablemente a la mártir. Es de estilo románico tardío, contemporáneo de la caligrafía, de fines del siglo XII o comienzos del siglo XIII (Ruiz Asencio, 1993, p.48).

Leocadia de Toledo

La festividad de Santa Leocadia, se celebra el 9 de Diciembre (la fecha en el manuscrito corresponde al calendario Juliano, que añade 4 días al Gregoriano, establecido en 1582). El culto a Santa Leocadia, en Toledo, es antiguo, se remonta por lo menos al siglo VIII. El relato hagiográfico de su prisión y muerte fue narrado desde el siglo VII.

Publio Daciano, prefecto romano de Hispania y gobernador de la Bética, aplicó el mandato de Diocleciano para la erradicación y persecución de los cristianos. Así, en Toledo, en los primeros años del siglo IV, Daciano manda encarcelar a Leocadia, por su ostentación de la fe cristiana y rechazo a la apostasía. Leocadia, joven de familia noble y muy conocida en la ciudad por su proselitismo fue encerrada y encadenada en una mazmorra para que reflexionara sobre los tormentos que la esperaban. Pero Leocadia muere en prisión, pasando a ser ejemplo de abnegación y persevernacia.

La persecución de Abderramán I contra los cristianos provocó que se trasladaran sus reliquias, que fueron llevadas a Oviedo, donde Alfonso el Casto erigió un templo en su honor. De Oviedo, las reliquias fueron llevadas a Flandes en el siglo XII. Por mediación de Felipe II los monjes del cenobio de Saint-Ghislain (diócesis de Cambrai), donde estaban entonces depositadas, acceden a entregarlas y en 1587 llegan a la catedral de Toledo. Reposan en arca de plata fabricada por el platero Merino en El Ochavo de la catedral.

La iconografía tradicional de su representación es orante, ante una cruz dibujada o grabada en la celda de la prisión o con la palma del martirio. También ante el pretor, azotada y en prisión. En otras ocasiones se la representa en su aparición a san Ildefonso de Toledo.

En este caso, el rectángulo que le sirve de marco parece aludir a una celda estrecha.

****

Referencias

Andrés, Gregorio de : «Nuevas aportaciones documentales sobre los códigos «Beatos»», en Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Madrid, 1978, nº 81, p 519-552.

Rivera Manescau, Saturnino : «El ‘Beato’ de la biblioteca de Santa Cruz de Valladolid. Procedencia y vicisitudes» en Boletín de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la Provincia de Valladolid» I, 1925 p.34-36.

Rojo Orcajo, Timoteo : «El ‘Beato’ de la biblioteca de Santa Cruz» en Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1930, p.10.

Ruiz Asencio, José Manuel : «El códice del Beato de Valcavado» en El Beato de Valcavado : estudios, Valladolid : Fournier Artes gráficas, 1993 p.36-48. (Anexo de textos que acompañan la ed. Facsímil realizada por la UVa en 1993).

Ruiz Asencio, José Manuel : «El códice del Beato de la Universidad de Valladolid» en El beato de la Universidad de Valladolid, Madrid, Testimonio Compañía editorial, 2002, (col. Scriptorium, 16) p.65-91.