Tags

Abū Abd Allāh Muhammad al-Idrīsī, Cartografía, Geografía, hispania, José Antonio Conde, Roger II de Hauteville

La Descripción de España.

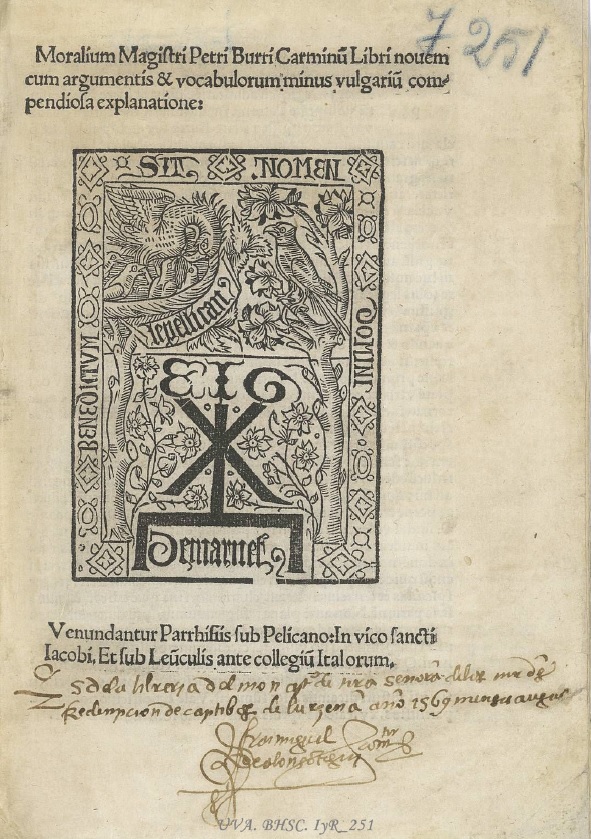

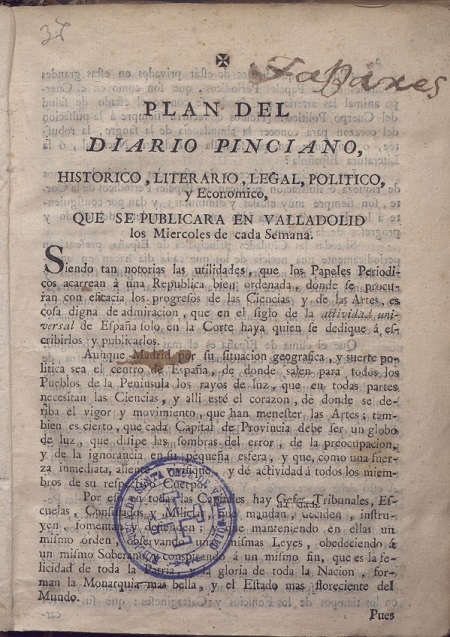

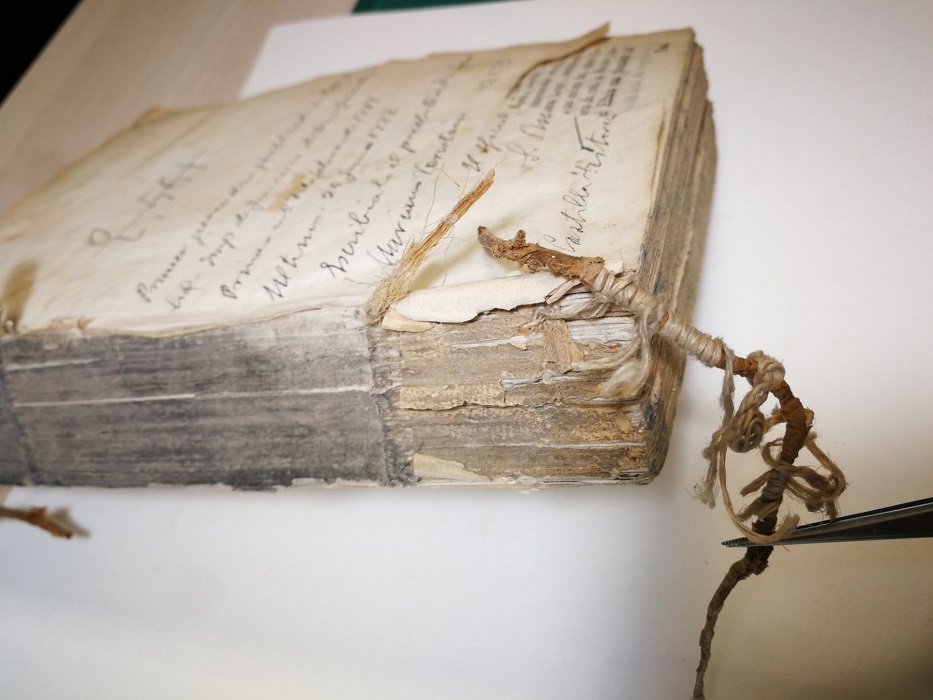

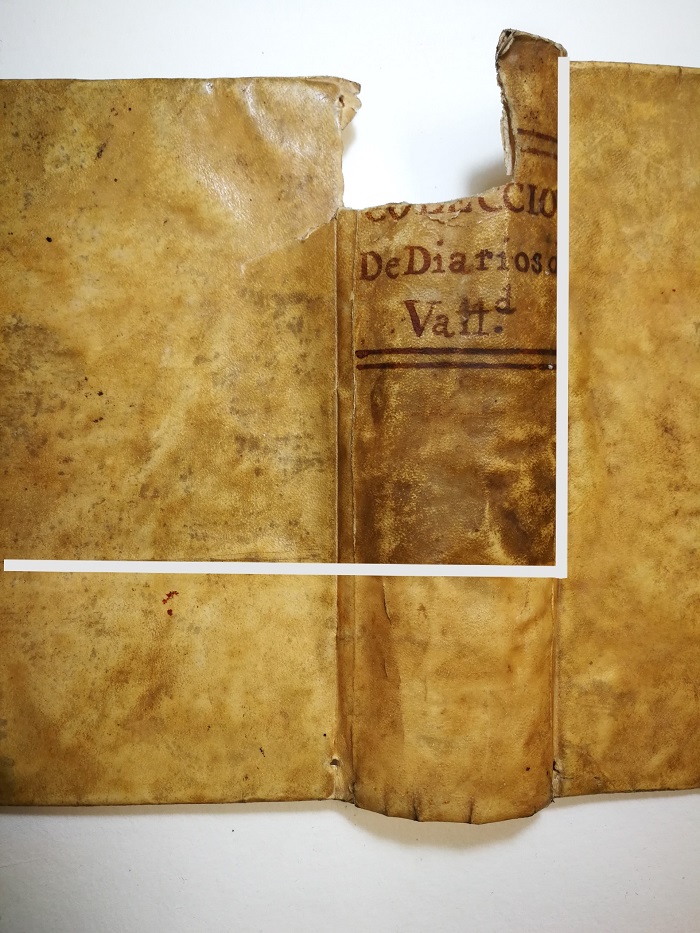

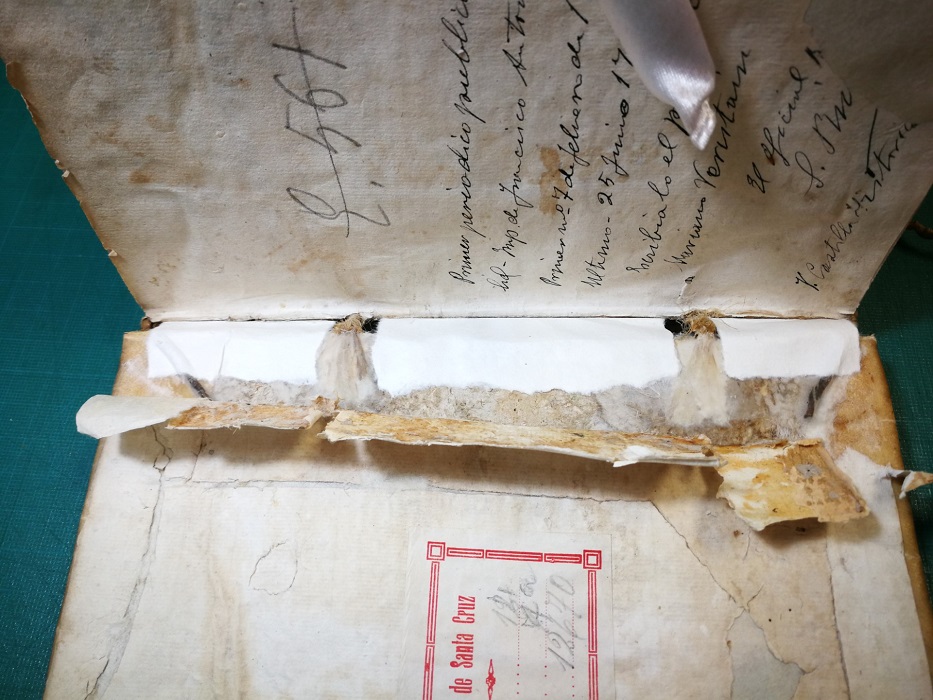

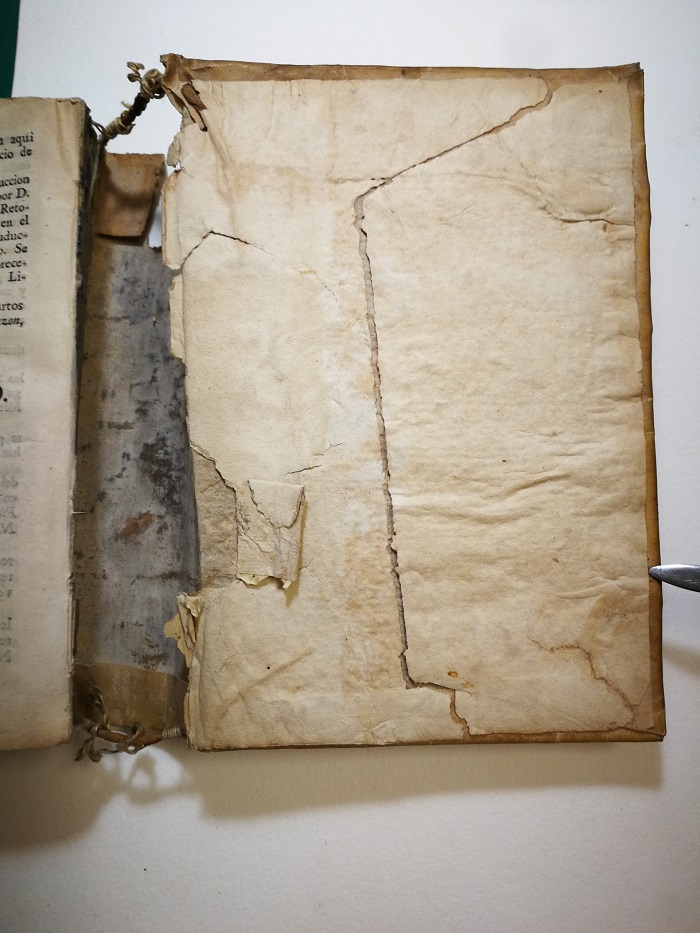

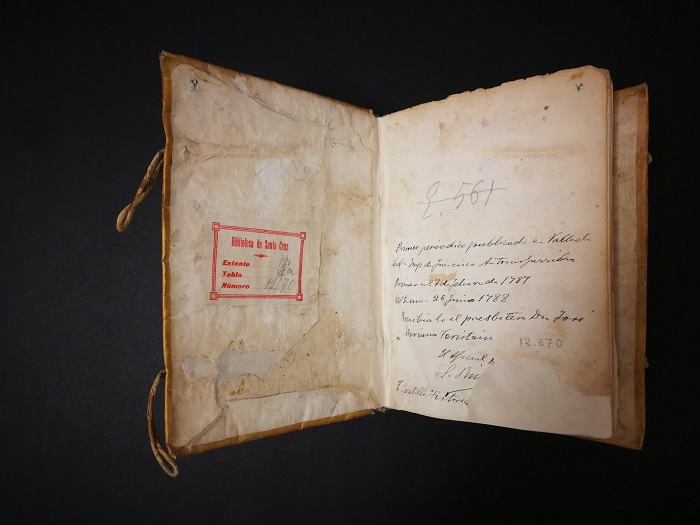

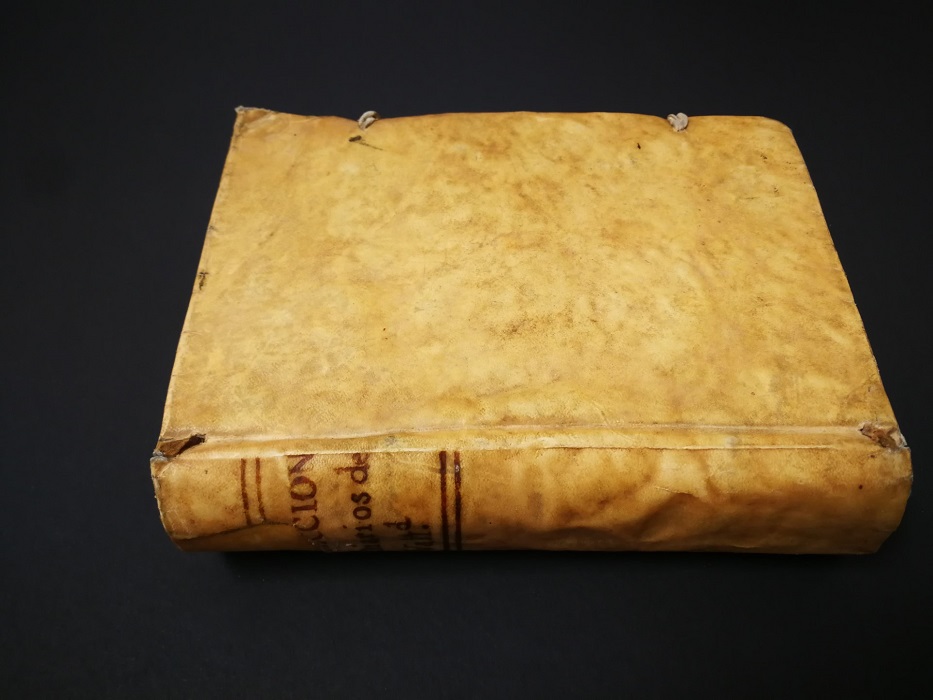

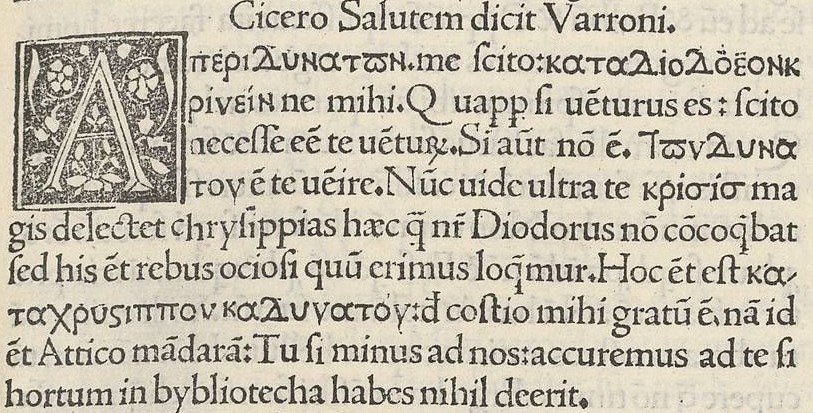

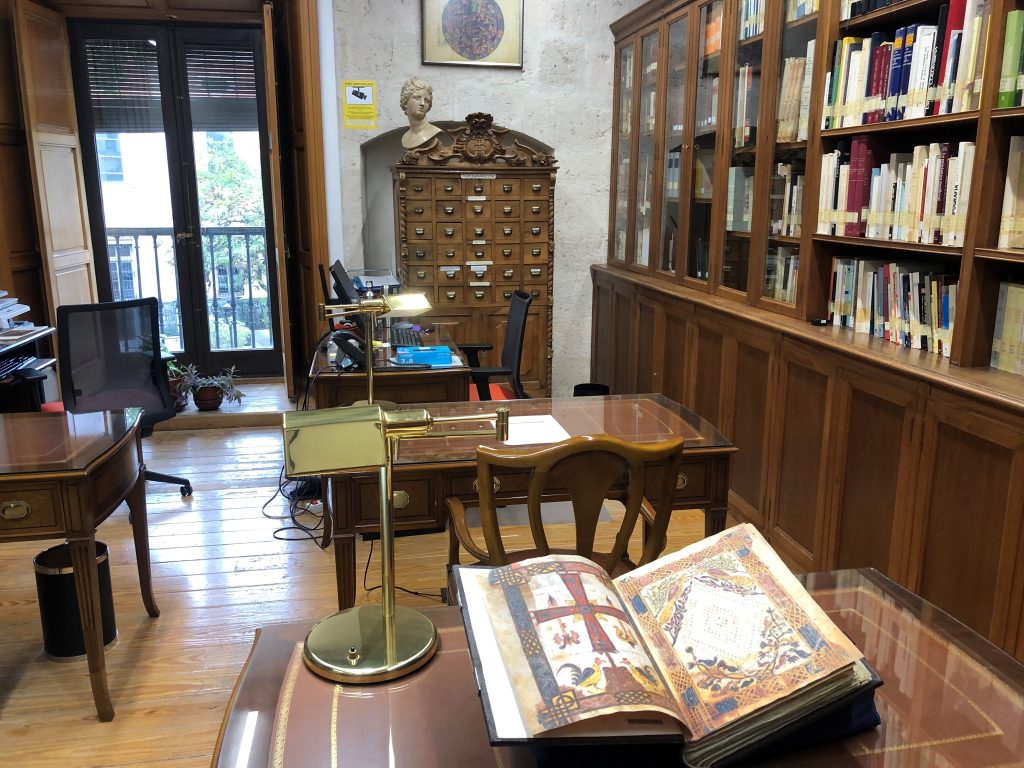

En nuestra biblioteca acogemos un ejemplar de la obra Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense que se imprime en 1799, en Madrid. Incluye la traducción realizada por Don José Antonio Conde (1765-1820) de La Descripción de España de al-Idrisi. Esta última incluye los capítulos dedicados a Hispania dentro del Libro de Roger.

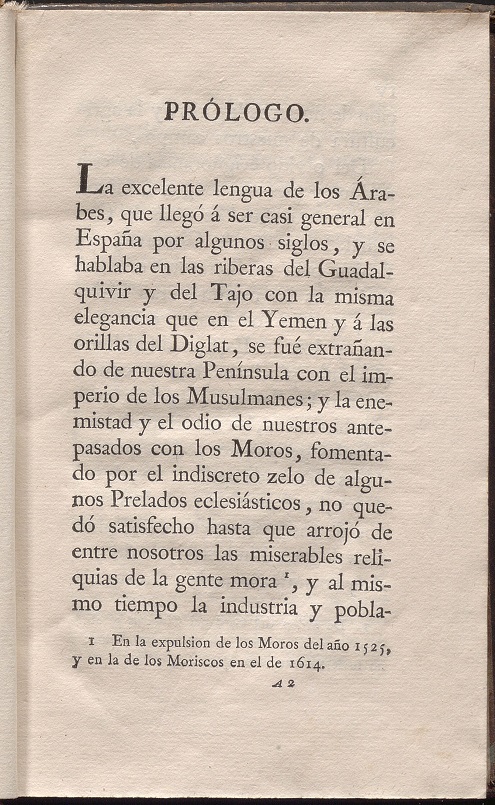

La traducción de José Antonio Conde señala en el prólogo que “durante siglos la lengua árabe se hablaba con elegancia en las riberas del Guadalquivir y del Tajo”. Sin embargo, la enemistad fue creciendo hasta conseguir su expulsión y después dejarla caer en el olvido.

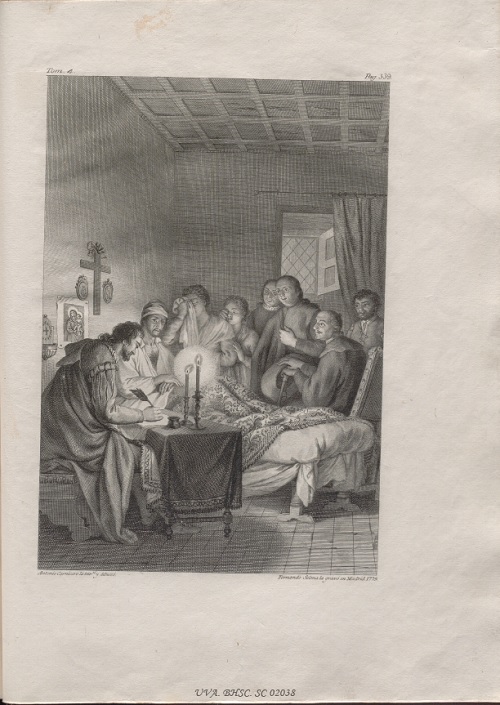

José Conde, fue un distinguido orientalista español y académico honorario en 1801 y supernumerario en 1802, ocupando la silla G de 1802 a 1814, año en que fue destituido, para reingresar en octubre de 1818 en la silla N. Nacido en Paraleja, Cuenca en 1765, comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Alcalá, donde aprendió además griego, hebreo y árabe. Sin embargo, abandonó sus estudios para entrar a trabajar en la Biblioteca Real donde descubriría su verdadera pasión: la literatura. En 1799 publicó el texto árabe de la “Descripción de al-Idrisi“, acompañado de sus notas y su traducción, lo cual le dio una gran reputación. A la llegada de Napoleón en Madrid (1808), Conde se identificó con el partido de Francia, y José Bonaparte le hizo jefe de la Biblioteca Real. Después de su estancia en París, dedicado a la organización de materiales para la creación de una historia, Conde vuelve a España en 1818 o 1819, pero marginado por afrancesado se hundió en la pobreza, y murió poco después de su regreso. Su historia (Historia de la dominación de los Árabes en España) se publicó por suscripción. Era una crónica, más que una historia, que, pese a sus imperfecciones, abrió un campo literario histórico con amplia difusión en su momento.

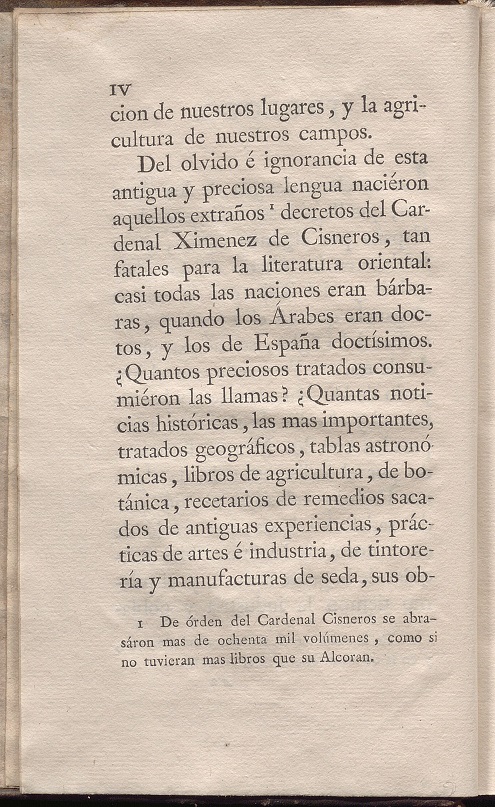

La “Descripción de España” comienza con un canto a la historia y a la riqueza de la lengua y la literatura árabe sobre las que tiene importantes comentarios como:

“Olvido e ignorancia de esta antigua y preciosa lengua” que hicieron que se quemasen libros y más libros árabes que guardaban mucho más saber que el resto del continente. “¿Cuántos preciosos tratados se consumieron en las llamas? ¿Cuántas noticias históricas, tratados geográficos, tablas astronómicas, libros de agricultura, de botánica, recetarios de remedios sacados de antiguas experiencias, prácticas de artes e industria, de tintorería y manufacturas de seda, sus observaciones y trabajos de minas, sus estilos de comercio y contribución? Todo lo abrasaron, todo se perdió…”

Durante el siglo XVIII y XIX la literatura árabe se fue recuperando gracias a figuras como el propio José Antonio Conde que nos hizo llegar la traducción de esta famosa geografía que nos traslada alrededor de la península ibérica. Esta traducción fue mejorada por la de Antonio Blázquez, aunque este autor tradujo exclusivamente la zona perteneciente a alAndalus, y no será hasta 1974 cuando Ubieto Arteta lance una reimpresión de la edición del texto árabe de Dozy y Goeje.

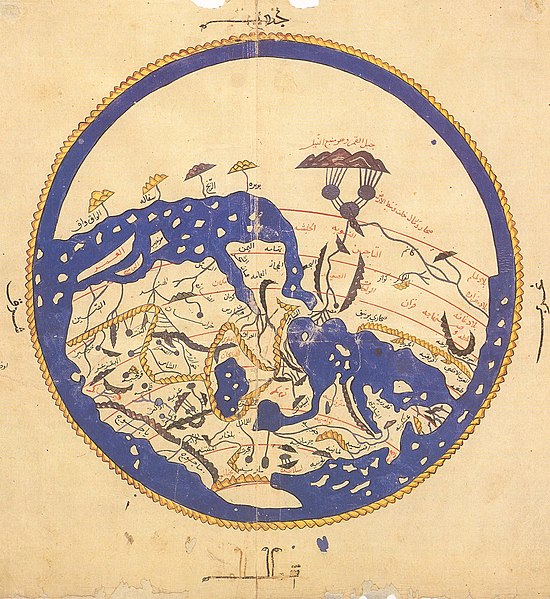

Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi (Ceuta 1100 – Palermo 1166)

Nacido en el año 1100, en Ceuta, de una noble familia de procedencia malagueña vinculada al rey Idris II, Al-Idrisi cambiará, para siempre, la forma en la que conocemos el mundo. Inicia su educación en Córdoba, pero desde muy joven comienza a viajar por los reinos de la península ibérica, norte de África y de Oriente, recorriendo el Mediterráneo desde Lisboa a Damasco. En sus viajes anota todas las impresiones que cree oportunas, y va completándolas con referencias de otros escritores contemporáneos y de las fuentes antiguas.

A pesar de que en sus primeros escritos se aprecian cierta tendencia poética, en el transcurso de estos viajes descubre su verdadera pasión: la geografía. Pronto se hace célebre en los círculos culturales por la gran calidad de sus trabajos.

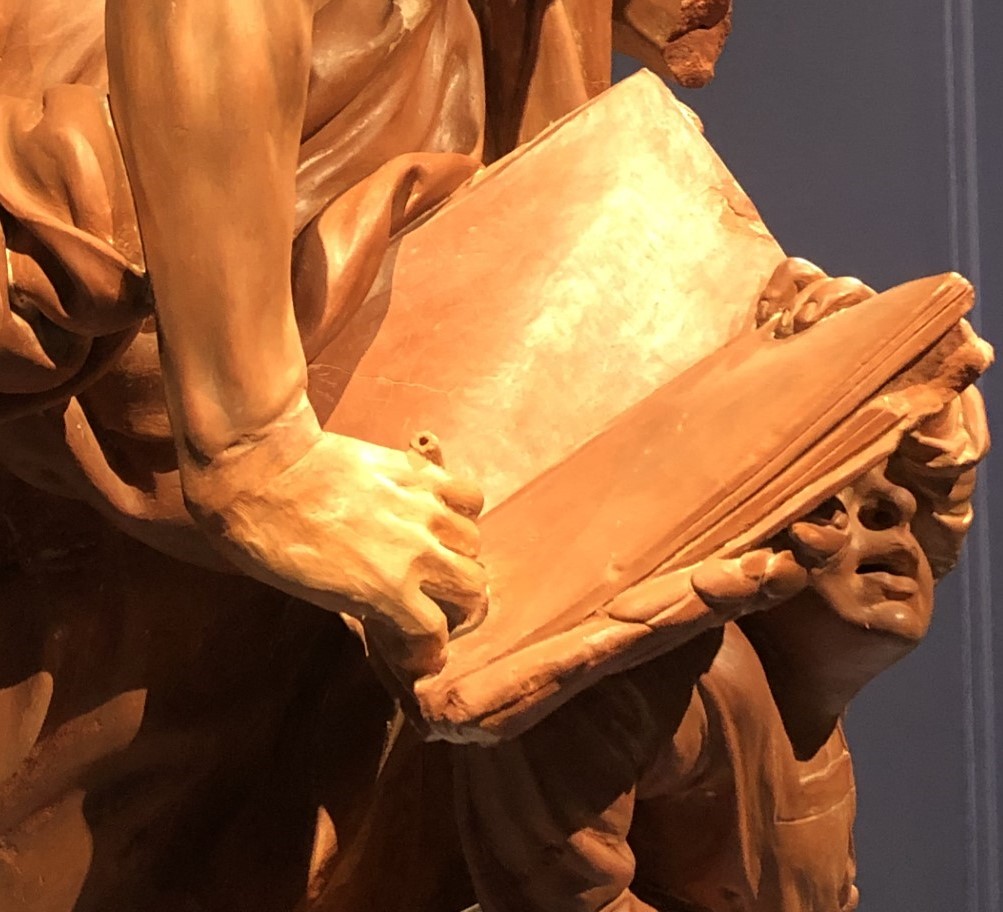

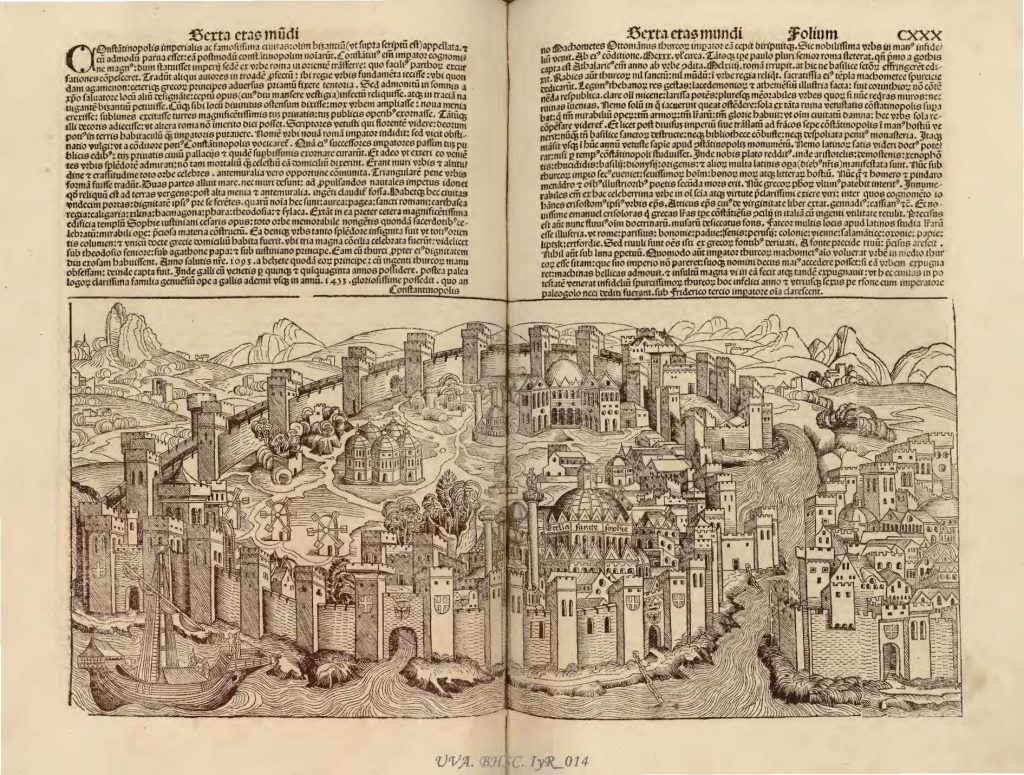

El Libro de Roger

La figura de al-Idrisi enseguida es reconocida dentro y fuera de la península ibérica; de hecho, su nombre llega a oídos del rey normando de Sicilia, Roger II, que le llama a su corte para conocerle. Al-Idrisi narró el encuentro entre ambos. Cuenta que mientras él entraba en la sala, el rey se levantó, caminó hasta él, tomó su mano y lo condujo a través del mármol, cubierto con alfombras, hasta el lugar de honor, junto al trono. Parece ser que enseguida congeniaron. El encuentro fue cercano y ambos discutieron un proyecto grandioso: Roger quería crear el primer mapa del mundo, el más preciso, el más científico. Tenía en mente realizar una carta marina que abarcara todo el mundo conocido y para ello necesitaba la ayuda del mejor geógrafo de la época. La misión que le confió a Al-Idrisi era intelectualmente hercúlea: evaluar y recoger todos los conocimientos geográficos disponibles a partir de los libros; valorar la información proporcionada por observadores sobre el terreno y organizarlo todo de una forma atractiva, precisa

y significativa, porque hasta el momento los mapas eran más interpretaciones eclesiásticas que científicas. Su propósito era en parte práctico, pero sobre todo científico, quería producir una obra en la que se resumieran todos los conocimientos contemporáneos del mundo físico.

Al-Idrisi acepta el encargo y además es colmado de todo tipo de atenciones y de regalos, con el objetivo de que se estableciera permanentemente en la corte. Se trasladó a vivir en palacio, trabajando con un gran equipo de colaboradores y al lado del rey.

Roger II de Sicilia.

Roger II de Hauteville fue hijo de Roger I, guerrero normando conquistador de Sicilia a principios del siglo XII. Se le consideró un excéntrico, por su gusto del estilo de vida oriental, con harenes y eunucos: Algunos de sus contemporáneos se refieren a él de un modo despectivo, como: “un rey medio pagano” o “el sultán bautizado de Sicilia”. Seguramente, todo ello es fruto de su educación puesto que sus maestros habían sido griegos y árabes que le inculcaron la afición por la ciencia, la investigación y el conocimiento. Era, por tanto, habitual verlo en compañía de eruditos, entre los cuales estaba Al-Idrisi. Se cuenta que, como agradecimiento a su nuevo protector, construyó una esfera celeste de plata, que se decía “asombraba a toda persona que la veía”.

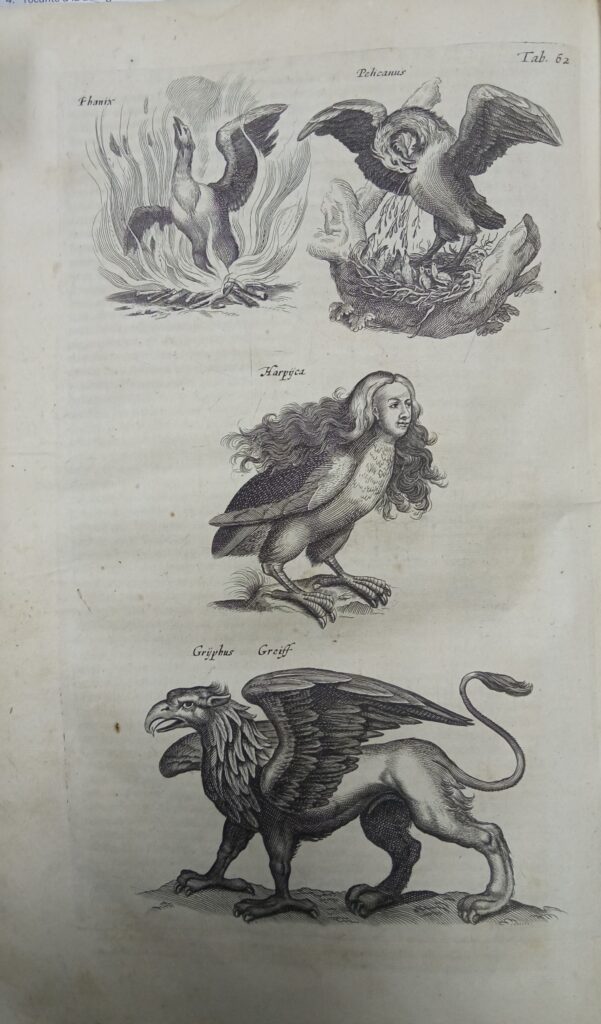

El interés que Roger profesaba por la geografía era expresión de la curiosidad científica que despertaba entonces en Europa, pero fue a un musulmán al que tuvo que recurrir necesariamente en busca de ayuda. El enfoque que la Europa cristiana daba a la cartografía tenía aún un carácter simbólico, más propio de lo imaginativo, cuya base eran más las tradiciones y los mitos que la investigación científica. Su uso estaba orientado a la ilustración de libros de peregrinaje, exégesis bíblicas y otras obras. Los mapas eran algo pintoresco y vistoso que mostraban una tierra redonda compuesta de tres continentes de idéntico tamaño –Asia, África y Europa– separados por unas estrechas franjas de agua. El Jardín del Edén y el Paraíso se situaban en lo alto, y Jerusalén en el centro, mientras que los monstruos fabulosos ocupaban las regiones inexploradas –sirenas, dragones, hombres con cabeza de perro, hombres con pies que tenían forma de paraguas con los que se protegían del sol cuando se acostaban –.

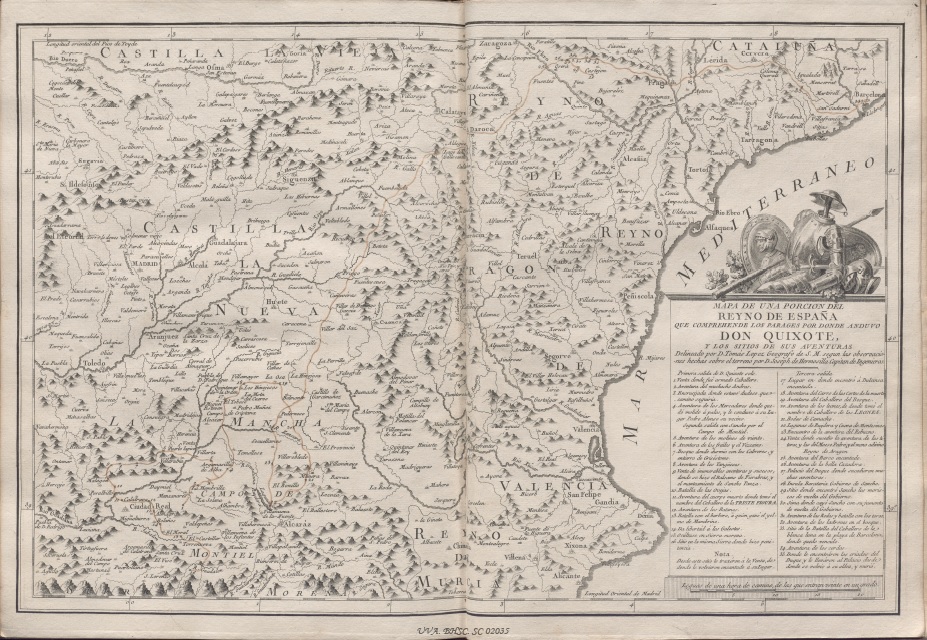

Lo que el rey Roger tenía en mente era algo con la misma naturaleza práctica que las cartas de navegación, pero que abarcara la totalidad del mundo conocido. Por tanto, la hercúlea misión de Al-Idrisi era recoger y evaluar todo el conocimiento geográfico disponible –tanto de los libros como de los observadores in situ– y organizarlo para que ofreciese una representación explicativa y fidedigna del mundo. El propósito tenía un sentido práctico, pero también científico: compilar todo el conocimiento contemporáneo sobre la geografía del planeta.

Para ello Roger fundó una academia de geógrafos dirigida por él mismo y con Al-Idrisi como secretario para compilar y filtrar la información. Quería saber las condiciones precisas tanto de las tierras bajo su control, como de las demás: sus límites, climatología, caminos, ríos, y mares.

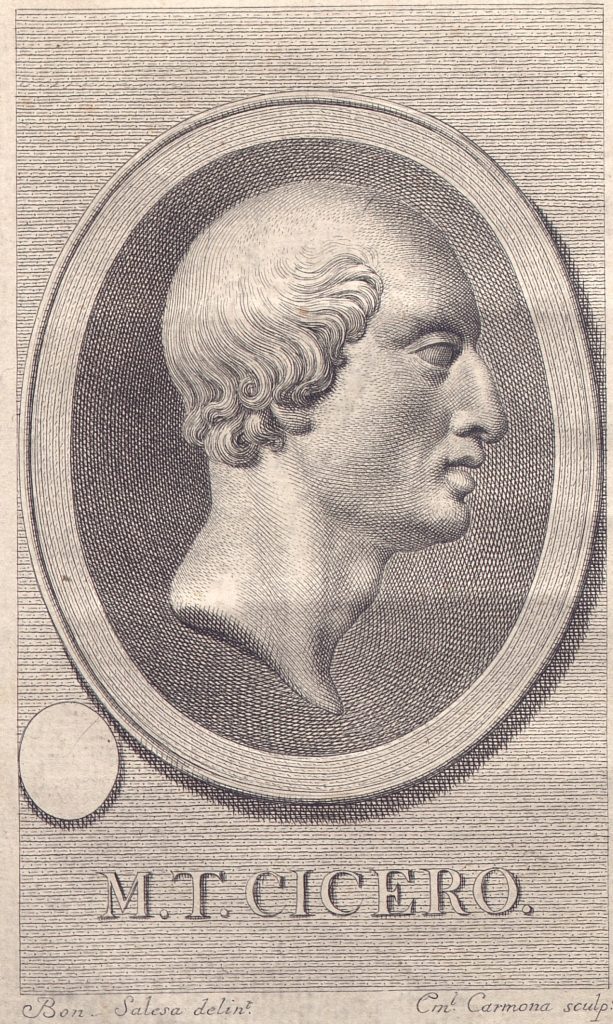

Empezaron por un estudio comparativo de los trabajos de los geógrafos anteriores, entre ellos doce eruditos de los que diez pertenecían al mundo árabe: Dos geógrafos de época preislámica de Al-Idrisi eran Paulo Orosio, de origen español, autor de la popular Historia, escrita en el siglo V, que incluía un volumen de geografía descriptiva, y Ptolomeo, el más ilustre de los geógrafos clásicos, cuya obra Geografía –escrita en el siglo II– se había perdido completamente en Europa, pero se conservaba en el mundo musulmán traducida al árabe. Tras un examen profundo observaron las muchas discrepancias y omisiones que había en ellos, y se embarcaron en la investigación propia. Los cosmopolitas puertos de Sicilia eran el lugar ideal para esta labor: durante muchos años los barcos que anclaban en Palermo, Messina, Catania o Siracusa fueron interrogado por Al-Idrisi, o hasta por el mismo Roger. ¿Qué clima había en tal país, cuáles eran sus ríos y lagos, había montañas? ¿Cuál era el perfil de sus costas y la morfología de su terreno? ¿Y qué había de sus caminos, construcciones, monumentos, cultivos, cuáles eran sus oficios, las importaciones y exportaciones, sus maravillas? Y por último, ¿cuál era su religión, su cultura, sus costumbres y su lengua? Pero, además de esto, se enviaron expediciones científicas a aquellas zonas de las que no tenían información. En estas expediciones viajaban también dibujantes y cartógrafos para dejar constancia gráfica del país.

Según sus comentarios, Al-Idrisi creía que el mundo era redondo. Pero no fue el único. Al contrario de la falsa creencia popular que aún persiste, de que hasta los tiempos de Colón todo el mundo creía que la tierra era plana, eran muchos los estudiosos y astrónomos que, desde al menos el siglo V a.C., creían que la tierra era un globo.

En 1154, Al-Idrisi confeccionó un gran mapamundi orientado en sentido inverso al utilizado actualmente (el norte abajo y el sur arriba), conocido como la Tabula Rogeriana, acompañado por un libro, denominado Geografía. El rey siciliano dio a estas obras el nombre conjunto de Nuzhat al-Mushtak, aunque en la obra de al-Idrisi aparecen mencionadas como Kitab Ruyar («El Libro de Roger»). En el libro que finalmente publica Al-Idrisi se muestra la tierra como una esfera de un radio de 37.000 kilómetros (la realidad es de 40.075 kilómetros). Parece ser que el propio Cristóbal Colón se sirvió de uno de los mapas de Al-Idrisi en su viaje a América.